佐々木敦と南波一海によるアイドルをテーマにしたインタビュー連載「聴くなら聞かねば!」。この企画では「アイドルソングを聴くなら、この人に話を聞かねば!」というゲストを毎回招き、2人が活動や制作の背景にディープに迫っていく。作詞家・児玉雨子、和田彩花、神宿、劔樹人(あらかじめ決められた恋人たちへ)&ぱいぱいでか美、フィロソフィーのダンス、作家・朝井リョウに続く第7回のゲストは、BiS、BiSHらWACK所属グループのサウンドプロデューサーとして知られる松隈ケンタ(Buzz72+)。近年は地元・福岡と東京を行き来しながら、膨大な楽曲を制作し続ける松隈に、その制作スタイルのルーツや、WACK所属のメンバーたちとの曲作りの中に感じていること、今日のJ-POPシーンへの希望などについて、前中後編の3回にわたって語ってもらった。

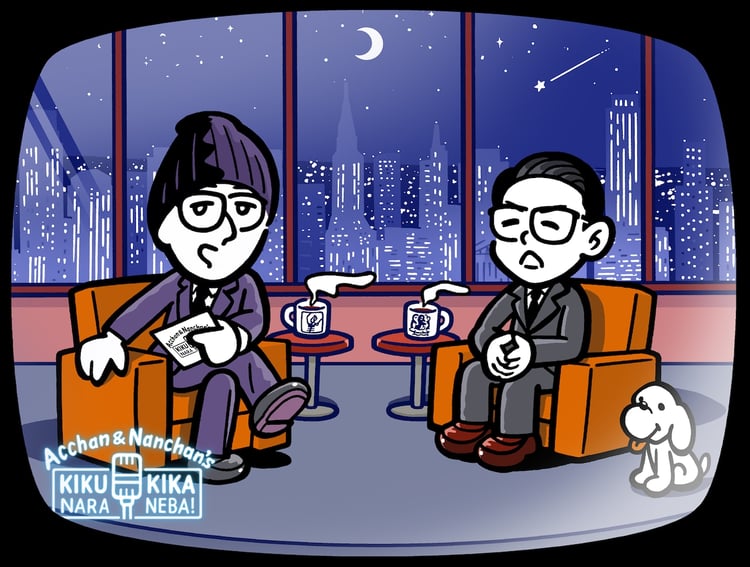

構成 / 瀬下裕理 撮影 / 田中和宏 イラスト / ナカG

BiSHが注目を浴びる中、東京を去った僕

佐々木敦 はじめまして。今日は福岡からご足労いただきありがとうございます。

松隈ケンタ いえいえ。今は基本福岡にいるんですが、今月は毎週仕事で東京に来ていまして。

南波一海 僕は昨日別件の取材でお会いしたばかりですが(笑)、今日もよろしくお願いします。思い返すと松隈さんとのお付き合いはすごく長いですよね。

松隈 本当ですね。南波さんにはかれこれ10年くらい前から僕の仕事を知っていただいていて。

南波 今では松隈さんの制作スタジオもすっかり大きくなっていると思いますが、音楽プロデューサーの仕事を始めた2009年頃は宅録状態で、部屋のベッドでギターを弾きながら曲を作っていたんですよね。

松隈 2段ベッド的な、下が机になっているベッドで。寝るときは上で、曲を作るときは下で作業してという感じでしたね。プー・ルイ(PIGGS / ex LUI FRONTiC 赤羽JAPAN、BiS、BILLIE IDLE)の初期作品(2010年発表の1stアルバム「みんなのプー・ルイ」)とかもそのスタイルで作っていました。

佐々木 まさにホームスタジオですね。それから10年以上経っているわけですが、当時から考えるとご自身のキャリアも大きく変化されたんじゃないでしょうか。

松隈 本当にこの10年くらいで急成長しましたね。

南波 松隈さんは2010年に渡辺淳之介さんと一緒にBiSの結成に携わり、そのタイミングでスクランブルズという楽曲制作のチームを作られたじゃないですか。その後BiSやBiSHが次第に注目を浴びるようになり、WACKの所属グループもリリース数も驚異的に増えていきました。松隈さんはチームで作業をしていくという基本スタイルは変えずに、しかも楽曲のクオリティを落とさず、むしろ制作のスピード感を上げていったことが、本当にすごいなと思っています。

松隈 普通は耐えられないかもしれないですよね、あの曲数とスピード感には(笑)。

南波 自分が2012年にインタビューした記事を読み返すと、松隈さんは「自分の周りにいる面白いけど暇なヤツがいたから一緒にやりたかった」みたいなことをおっしゃっていて。それがそのまま大きくなっていったんだなと。

松隈 でも自分の中ではそういう未来が明確に見えていたわけではないんですよ。「何年後にここまで行きたい」とかもなくて。ただ先のことを考えてはいて、音楽業界になくてはならない存在になりたいなとは思っていました。自分はプロデューサー業をやる前からBuzz72+(バズセブンツー)というバンドをやっていたんですが(参照:Buzz72+が新作「world」携え14年ぶり復活ライブ開催、地元福岡でのメンバー全員インタビューで思いを語る)、メジャーデビューしたとき、たまたま作曲家の事務所に在籍していたんですよ。だから作家事務所の存在は、売れる売れないは置いておいて、ちゃんとしたクオリティで作品を作れるチームとして強く意識していたんです。で、僕が作家活動を始めた頃は、中田ヤスタカさんのように現代的なサウンドを1人で作るのが流行ってきた時代だった。でも僕はロックがやりたかったから、その逆張りじゃないですけど、ロックは1人じゃできないよなと思って。

佐々木 なるほど。

松隈 EDMは1人で作れるけど、ロックを作るにはベース、ドラム、ギターとか、いろんな楽器もプレイヤーも必要だなと思ったんです。だから1人で作るよりもチームでやるスタイルのほうが向いている気がしたし、コライトという形を取ったり、曲を演奏するにしても1人ではなくチームでやっていくべきだなと。そうすれば作れる曲数も増えるし、作業の負荷にも耐えられる。そうやってみんなで一緒に食っていきたいなと今でも思っています。自分自身が若いとき、音楽で食えなかったんで、ミュージシャンが食える環境を作りたいという気持ちもあって。それがあったから大きくなっていけたというか。

南波 その姿勢は昔から全然変わっていないですし、福岡に活動拠点を移してからも、新人育成を非常に意識しているところも面白いなと。でも、BiSHがあれだけ世間で盛り上がっているタイミングで東京を去るというのは改めてすごいことだったなと思います。

佐々木 松隈さんが福岡に戻られたのは2018年ですよね。当時は周りから「なんで今帰るの?」と言われたりしませんでしたか?

松隈 みんなから言われましたね。渡辺くんからも「は!? 何言ってるんですか! 意味わかりません」って(笑)。

佐々木 でもそれは明確なビジョンがあってのことだったと。

松隈 はい。まず東京に来てから、自分が異常なレベルで郷土愛が強いということに気付いて。九州の人間はそういう人が多いというか、特に福岡の人間は「隙あれば地元に帰りたい」と思っているはず(笑)。作家活動の駆け出しの頃はミュージシャンやタレントは東京にいないと活動できないという風潮があったので、やっぱり地元には戻れないかとあきらめていたんですけど、近年はPCがあればどこでも仕事の大半はできるようになりましたし、めちゃくちゃ売れていなくてもチームのシステムをちゃんと作ることができれば、地元と東京を行ったり来たりしてやれるかなと。あと、福岡はけっこう企業誘致が盛んで、ゲーム会社もいっぱいあるしLINEの本社も福岡にあったりする。だから福岡で音楽作っても別にいいじゃんという。

南波 お子さんが大きくなって東京弁しか話せなくなるのが嫌だというのも理由の1つなんですよね(笑)。バイリンガルにしたいみたいな。

松隈 そうそう(笑)。バイリンガルにしたいというよりは、単純に九州弁で育てたいなと。子供が物心ついたときに、東京じゃなくて九州にいてほしいなって。BiSHが爆発的に売れ始めて跳ねているタイミングだったから、本当にいろんな人に驚かれましたけど、自分が関わったアーティストが売れようと売れまいと、僕自身が音楽制作者として今後も生きていかないといけないわけですから。そういう意味でも、周囲の盛り上がりについてはみんなが思うほど重視していないかもしれないですね。実際、BiSHが売れたからといって仕事の忙しさはまったく変わっていないですし。正直売れてないときもむちゃくちゃ曲を作ってたんで。

佐々木 忙しさのリターンは違うかもしれないですが……。

松隈 確かに昔はキツかったです(笑)。忙しいわりにリターンが低い。そこでくじけないでいるのも大変でしたけど、制作に対する考えやモチベーションがブレることはなかったですね。

スランプはもうなくなった

佐々木 近田春夫さんが筒美京平さんについて書かれた「筒美京平 大ヒットメーカーの秘密」(2021年8月発売)という本の中で、日本の歌謡曲 / J-POPの歴史の中でもっとも作曲した楽曲数が多いのが筒美京平さん、2位が小室哲哉さんと紹介されていまして。現在それ以降の順位がどうなっているかはわからないんですが、松隈さんはこのペースで行ったらそのランキングの上位に食い込むんじゃないかという(笑)。それくらいハイペースで曲を作られていますよね。WACKの人気に火が付いたあとも、いろいろなアーティストにコンスタントに楽曲を書き下ろしていったのがすごいですよね。WACK専属になるわけでもなく、かといってWACK以外のところの比重を大きくするわけでもなく。それって独自のバランス感覚と相当な体力がないと実現できないことなんじゃないかなと思うんです。

松隈 そういうところに気付いていただけるなんて。泣きそうです(笑)。

南波 松隈さんは、僕らの世代のつんく♂さんというか。今はWACK自体がハロー!プロジェクトみたいな作りになっているから、そんなふうに見えています。

松隈 その点に関しては渡辺くんと出会ったのが一番大きくて。渡辺くんはとてつもない根性論で生きてきたタイプで、僕も同じような感じだった。そんな2人がくっついたから、お互いワケがわからなくなりながらも必死でやり続けているというのはありますね。渡辺くんって、やっと1枚のアルバムを作り終えたと思ったら、いきなり新グループを作ったり、GO TO THE BEDSとPARADISESのメンバーを全部入れ替えたり(参照:WACK所属のGO TO THE BEDSとPARADISES、メンバーまるごとチェンジ )、ホントに意味わかんないことを突然言い出すんですよ(笑)。そうやって渡辺くんのアイデアでグループが増えたり体制変更があったりすると、僕もその分やることが増える。音楽プロデューサーは作曲以外にも編曲をチェックしたり修正の指示を出したり、楽曲の方向性を決めたり、プレイヤーたちのモチベーションをあげるのも仕事のうちなので、単純にすごく忙しいんですよね。

佐々木 ある意味、監督みたいなものですよね?

松隈 まさにです。で、そういう監督みたいなことをしながら、一昨年は年間で200曲くらいプロデュースをしていました。去年分の曲数は数えていないんですけど、多分もっと増えていると思います。

佐々木 とんでもない数ですね。

南波 しかも発表された曲が200曲ってことですよね? ということは200曲以上は作っている。

松隈 リリースされずにボツになった曲もあるし、250~300曲くらいは作っていたかもしれません。でも僕以外の作曲家もみんなそれくらいやっているかもしれないし、自分の場合はありがたいことに曲を採用してもらえる機会が多いので、モチベーションが途切れずにどんどん作っていけているという。でも若手の頃は300曲作っても数曲しか決まらないみたいなこともあったりして。今は仕事をもらえてありがたいという一心でやっています。曲や僕自身が売れることよりも、いっぱい仕事を頼まれることのほうがうれしい。でも体力的な限界もあるし、1年は365日しかないわけだから、1年で365曲以上は作りたくないですね(笑)。

南波 松隈さんのYouTubeを拝見していて印象に残っているのが、「曲作りにおけるスランプはもうなくなった」という発言で。そんなことって本当にありうるのかという。

松隈 僕自身ビビりましたけど、今はまったくないですね。

佐々木 曲ごとに要望や締め切りがある中で、1つひとつをどんなふうに打ち返しているんですか? 作業を止めるわけにいかないから、スランプになんかなっていられないというのもあるかもしれないですが。

松隈 比較的少ないほうだと思いますが、スランプになったことは過去何回かありました。メロディが出てこなかったり、自分で「いい曲作れないな」と思ったり。でもあるとき渡辺くんから「最近スランプですか?」と聞かれたことがあって。きっとあんまり曲がよくなかったんでしょうね。でもそのとき僕は絶好調の気分だった。こっちはいい調子で3曲も出しているのに、何がイマイチだったのかまったくわからず、そのとき僕にはスランプはないんだなと実感したんです。実際はその逆もあるような気がしていて、自分がスランプだと思っていても作った曲がバカ売れするということもある。だからスランプという概念自体、考えなくていいかもなと。

佐々木 出来 / 不出来とか当たり外れみたいなものがあるのは当たり前で、むしろ作り続けることが一番重要だという。

松隈 そうですね。だから渡辺くんにも「こんだけ作っていればそりゃ曲がよくないときもあるよ。ごめん」と言った記憶があります(笑)。でも結局曲のいい悪いはそれぞれの感性によるものだから、それをすべてスランプだと決めつけてしまうのはどうかなと。それを理由に曲作りを休むことだってできてしまうし、僕の中ではスランプってカッコつけでしかないのかなって。逆に自分にスランプはないと決めたら、いつまででも曲を作れますからね。

南波 すごいことを簡単に言いますね。スランプという考え方自体をなくせばスランプがなくなる……。

松隈 はははは。結局、渡辺くんがすごいんですよね。僕に全部任せるというか、僕をどんどん使ってくれるから。でも売れているチームってだいたいそうで、やっぱりつんく♂さんも小室さんも全部自分でやっていたから売れていったところも大きいと思うんですよね。作曲家からすると、1曲だけ頼まれてそれでヒット曲を出せというのはかなり過酷で。WACK以外の事務所からも依頼をいただきますけど、単発で大きな結果を出すというのは誰がやっても無理じゃね?と思っているところもあります(笑)。

南波 確かにそうですよね! 今回ああやったから次回はこうやって、と積み上げてきたからこそ結果につながる面も大きいはずなのに、単発のオファーは「1回切りでホームランを打ってくれ」という話ですもんね。

<次回に続く>

松隈ケンタ(Buzz72+)

1979年生まれの音楽プロデューサー / 音楽制作集団・スクランブルズの代表。地元福岡から自身がギターを担当するロックバンド・Buzz72+を率いて上京し、2005年にavex traxよりメジャーデビューを果たす。2007年にバンドが事実上解散状態に突入して以降、楽曲提供やサウンドプロデュースの活動を開始。これまでにBiS、BiSH、EMPiRE、豆柴の大群らWACK所属グループや、中川翔子、柴咲コウ、Kis-My-Ft2らのサウンドプロデュースを担当しており、現在は2020年に再結成したBuzz72+のメンバーとしても活動しながら、日本経済大学の特命教授として同大学の福岡キャンパスで教鞭を執る。

佐々木敦

1964年生まれの作家 / 音楽レーベル・HEADZ主宰。文学、音楽、演劇、映画ほか、さまざまなジャンルについて批評活動を行う。「ニッポンの音楽」「未知との遭遇」「アートートロジー」「私は小説である」「この映画を視ているのは誰か?」など著書多数。2020年4月に創刊された文学ムック「ことばと」の編集長を務める。2020年3月に「新潮 2020年4月号」にて初の小説「半睡」を発表。同年8月に78編の批評文を収録した「批評王 終わりなき思考のレッスン」(工作舎)、11月に文芸誌「群像」での連載を書籍化した「それを小説と呼ぶ」(講談社)が刊行された。

南波一海

1978年生まれの音楽ライター。アイドル専門音楽レーベル・PENGUIN DISC主宰。近年はアイドルをはじめとするアーティストへのインタビューを多く行い、その数は年間100本を越える。タワーレコードのストリーミングメディア「タワレコTV」のアイドル紹介番組「南波一海のアイドル三十六房」でナビゲーターを務めるほか、さまざまなメディアで活躍している。「ハロー!プロジェクトの全曲から集めちゃいました! Vol.1 アイドル三十六房編」や「JAPAN IDOL FILE」シリーズなど、コンピレーションCDも監修。

関連記事

プー・ルイ率いるPIGMONZ、1stアルバムより表題曲「PIGMONZ」を先行配信

CENT、愛を叫んでフロアにダイブして雨を笑い飛ばしたツアーファイナル

東京電脳 from電音部、“第二章”開幕!パン・ルナリーフィ加入で元BiS集結

現役&元WACKメンバーが宮城県女川町に集結!「ONAGAWACKよ永遠に。」

PEDRO、台湾のSorry Youthと東京&台北でツーマン開催 コラボ曲配信も

PIGGS新曲「HALLO ALIEN」リリース、新体制初アルバムを象徴する1曲

きのホ。主催「ホ。フェス2026」タイムテーブル公開、多彩な出演者がそろう2日間

東京ドームで解散したBiSHのカプセルトイ、本日から順次発売

プー・ルイ新アイドルグループPIGMONZ、3月にデビュー決定