音楽ライターの松永良平が、さまざまなアーティストに“デビュー”をテーマに話を聞く連載「あの人に聞くデビューの話」。前回に引き続き、フィッシュマンズの茂木欣一(Dr, Vo)をゲストに迎えてお届けする。音楽事務所りぼんに所属し、1991年5月にメジャーデビューアルバム「Chappie, Don't Cry」をリリースしたフィッシュマンズ。残念ながらCDの売上はさっぱりだったものの、プロデューサー・こだま和文のもと行われたレコーディングでは、バンドの礎となるような大きな気付きがいくつもあったのだという。引き続き茂木の言葉に耳を傾けてみよう。

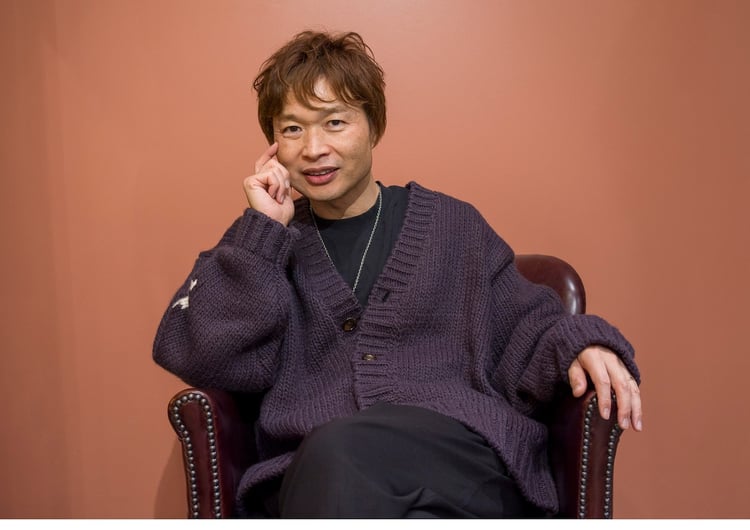

取材・文 / 松永良平 撮影 / 相澤心也

教職志望から一転、ミュージシャンの道へ

──こんな話を面と向かって聞くのもなんですが、茂木さんがバンドの道に進もうとしているのを親御さんはどのようにご覧になっていたんですか?

僕は大学で教職課程を取っていたんで、父親は正直、学校の先生になってほしかったみたいです(笑)。

──そうだったんですね。

家では学校での話をそんなにしていなかったんですけど、僕がバンドをやっているのは知っていました。でも、さすがにプロになるとは思っていなかったんじゃないかな。それで、ある日、「実はバンドで事務所と契約するんだけど」と伝えたんですけど……。

──それって、バンドマンになってこの先暮らしていくという「就職しない宣言」ですもんね。

母に間に立ってもらいつつ、うまく父とも会話を進めながら、最終的にあきらめてもらった感じです(笑)。「期待に沿えずゴメン!」って感じでした。やっぱり夢を追ってみたいという気持ちが自分の中にあった。それに、自分でも音楽への入り込み方が尋常じゃないと思っていました。おそらく、この気持ちを我慢して普通に就職活動しても、うまくいかない。チャレンジしないと絶対ダメだなと。もし反対されたとしても、それを押し切きって、成功するか失敗するかトライしないと絶対に後悔するだろうし。そこで柔らかい説得というか(笑)、じわじわとしゃべりながら父に理解してもらった感じでしたね。

──バンド内はどうでした? ほかの皆さんもプロのミュージシャンでやっていきたい気持ちで一致してました?

そうですね。リハーサルのスタジオ代も事務所が出してくれるようになったし、それって当時の僕らにとっては夢のような話でしたから(笑)。スタジオ代を払うためにバイトしなくていいし、より集中して自分たちの音楽に専念できるようになりました。でも事務所の偉い人には言われましたよ。「君たち、専属料をもらえていることの意味を理解しているよね? そのお金を使って音楽の勉強をちゃんとやらないとダメだよ」って。CDを買うお金も専属料から出して、その音源を聴いて自分の担当する楽器をがんばってね、ということをすごく丁寧に言われました。実際、当時の僕らはデビューに向けてめちゃくちゃ練習しましたよ。デビューが決まってからはスタジオの雰囲気もより厳しくなったし、僕もみんなにリズムのことを辛口で言われることが増えた。家でも毎日のように練習していたことをすごく覚えてますね。サポートで参加してくれていたHAKASEも90年にはメンバーとして正式に加入して、バンドの体制も整いましたし。

ヴァージン・ジャパンからメジャーデビュー決定

──そこから、いよいよほぼ本格的にレコード会社との契約があり、プロとしてのレコーディング体験に向かう。

そうです。最初のレコーディングはただの記念みたいなものでしたから。90年に入った頃から、ライブをやるたびにレコード会社の人たちが2、3社と来てて「うちでどうですか?」みたいなことを言い始めて、いよいよデビューが近付いてきたなという感じがありました。でも僕らの中では浮かれた感じはなかったですね。「ちゃんと腕を磨かないとマズいぞ」という雰囲気でした。

──練習スタジオを自由に使えたというこの時期の経験は、今振り返るとかなり大きかったんじゃないですか? のちのち自分たちのスタジオ(ワイキキ・ビーチ~ハワイ・スタジオ)を持つ決断にもつながりますよね。リハスタで積み重ねたことが自分たちの音楽になっていくという手応えを、デビュー前の時点でつかんでいた。

それは、あとあと気付きました。僕らはりぼん以外の事務所を知らなかったし、当時のフィッシュマンズは、わりと閉鎖的な感じだったのでバンド同士の横のつながりがあまりなかったんです。ほかのバンドがどれくらい練習してるのか全然知らなかった。だからフィッシュマンズがリハーサル回数の多いバンドだったというのは、あとから知ったんですよ(笑)。デビュー前から、めちゃくちゃ練習熱心なバンドだった。それだけは間違いなく言えます。で、いよいよ本格的にデビューが決まって、ヴァージン・ジャパンと組むことになりました。1stアルバム「Chappie, Don't Cry」(1991年)のプロデューサー、こだま和文さんと出会ってからも、さらにめっちゃくちゃ練習しましたね。

──こだま和文さんにプロデュースをお願いした経緯は?

プロデューサーを立てようという提案はレコード会社から言われました。そこで佐藤くんが迷わず名前を挙げたのが、こだまさんだったんです。佐藤くんは、こだまさんがいたMUTE BEATの大ファンだったから。でも最初は大変でしたよ。僕らはプロデューサーがどういう仕事をするのか全然わかっていなかったし、こだまさんもほかのバンドを本格的にプロデュースするのは初めてだったと思うので。最初のミーティングで、こだまさんが「全曲ロックステディのアレンジにする」と言い出したときには、けっこう唖然としました(笑)。「えっ? ちょっと待って!」みたいな。それまでのフィッシュマンズの曲って、わりとロック / ポップス寄りのアレンジだったんですけど、それをジャマイカのロックステディのリズムに置き換えていこうという話になって。そこはもう無我夢中だったんで、「これってどうなんだろう?」とか言ってる暇もなかった。ひたすらリハーサルをして、新しいロックステディのアレンジを体に染み込ませていくみたいな日々でしたね。

──バンドの1stアルバムって、本来であれば、そのバンドがその時点で持っているよさをそのまま出すものだと思うんですけど、そこで全曲ロックステディに変化させるというのは、かなり革命的(笑)。

そうですよね(笑)。ビートはもうちょっとにぎやかな感じになる予定だったんですけど、だんだん音数も本当に少なくなっていきました。バリバリ裏打ちのリズムで、佐藤くんの歌声が前に出てくるような感じで。今振り返っても、よくぞあそこまで思い切ったことをしてくださったなと、こだまさんには感謝しています。

1カ月にわたる海外レコーディング

──レコーディングはオーストラリアのメルボルンで行われました。

そう! メルボルン。海外でレコーディングしましょうよってレコード会社が言ってくれたので(笑)。

──どれくらいの作業をメルボルンでやったんですか?

プリプロは東京で事前に進めました。プリプロでやったテイクの中で「ピアノ」と「夏の思い出」の2曲は都内で録ったリズムがベースになっています。それ以外の、アルバムに入る全曲とシングルのカップリング曲の合計10曲に関しては全部メルボルンで作業しました。プリプロを終えた足でメルボルンに向かってリズム録りから全部やりました。

──それも今考えればすごくぜいたくな環境ですね。

破格ですよ。今考えたら、すごいっすよね。だってリズム録りからトラックダウンまで1カ月間ずっとメルボルンにいていいんですよ? あれは夢のような日々でしたね。

──現地では、みんなでワクワクしながらレコーディングを進めていった感じですか。その中でも葛藤みたいなものはあったんですか?

リズム録りは、みんな自分の実力以上のものを出せたんじゃないかなって思うぐらい、うまくいきました。メルボルンは夏で、ものすごく居心地がよかった。レコード会社が潤ってた頃だったから、その日のレコーディングが終わって食事に行くと、毎晩すごく豪勢なんですよ。そんな感じの毎日だったので、そこまでナーバスにはならなかった。でも佐藤くんは歌入れで、けっこう悩んでいたかな。歌に関して、すごく高いところに目標に置いていたので。2、3カ月の間に楽曲のアレンジがロックステディのビートに変わっていったじゃないですか。そうなると、結成からの4年間でやってきたような歌い方とは、やっぱり違うものが求められる。そこは佐藤くんも承知してたと思うし、すごく試行錯誤をしていました。うまくいかなくて泣いた日もあったと、あとで聞いたことがあります。

──そういう意味でも1カ月という時間はありがたかった。

ものすごく有意義でしたね。レコーディングを学んだ日々でもあり。今振り返ると本当に録り音がよかった。もちろん、こだまさんがいて指示しているから、いい音になるに決まってるんですけど、現地のエンジニアのピーター・ブライトンも実はすごい方だったんですよね。80年代の大ヒットした洋楽アーティストの作品をたくさん手がけていた。ピーターの録り音と、特にミックスに関しては衝撃がありました。僕らは演奏の録音が終わったら、あとはずっと自由なんですよ。ミックスは彼とアシスタントのスチュワート・デイ、こだまさんの3人でやっていて、僕らは昼間メルボルンの町とか海岸のほうに行ってブックレット用の写真撮影をしたり、買い物に行ったりして、夕方ぐらいにスタジオ入りして音を聴かせてもらう感じだったんですけど、ミックスされた音がめちゃくちゃよくて。特に「チャンス」のダブは本当にぶっ飛びました。でも、そのとき僕ら、こだまさんに1回だけすごく叱られたんですよ。

──なぜ?

ミックスが終わった音源を聴き終えたあと、小声で「うん、いいよね」とかメンバー同士でコソコソ言い合ってたんです。そしたら、「君たち! ミックスがいいと思ったら、その気持ちをストレートに表現しないとダメだ」って叱られました。「ちゃんと気持ちを表現しないとダメなんだよ!」ということですよね(笑)。

──いいと思ったら、ちゃんと気持ちを声に出そう、っていう。

あの言葉があったから僕のしゃべり方もけっこう変わったかも。今は「いい」と思ったとき、めちゃくちゃ声に出してますね。「すっごくいい!」とか「最高!」とか。そういうひと言って、別に音楽のことだけじゃなくて、人の悩みごとを聞いたり相談を受けたりするときでも「いや、それでいいんだよ」とか「今、君が思ってることって絶対間違いじゃない」とか、ちゃんと声を大にして言ったほうが、その人の未来にすごく大事なことになる可能性があると思ってます。「黙っててもわかるでしょ?」みたいになんとなく思ってた自分が20代前半の頃にはいたんですけど、今は声に出して有言実行するほうが全然リアリティがある。1stアルバムのレコーディングでは、そんな学びもありました。

──そういう場面場面が、その後バンドにとって大きな土台になった。

あのとき、こだまさんが施してくれたミックスというのは、最初に「ロックステディでやろうよ」と言ったところからの責任の取り方として、ものすごくでっかいなと思ったんですよね。「みんなが僕を選んでくれたんだから、きちんと最後まで責任を持つよ」という。そこの責任の取り方ってこういうことか!と思いました。バンドの将来に大きく影響を与えることだし、本当に命がけなんだなと思いました。30何年経った今でも僕自身「ここのボーカルをちょっと上げてみないですか?」とか相変わらずやってるわけですよね。その原点がそこにある。

──バブル時代のぜいたくなレコーディングとしての記憶ではなく、むしろプロとしての厳しさを学んだんですね。

それも含めて、大きな土台になってるんですよ。「君たちそういう音楽をやるんだったら、ちゃんと強いリズムを作りなさい」ということも、こだまさんに教えてもらいました。あとは本当にメルボルンレコーディングでよかったことと言えば、いい音で録れたってことかな。今聴いても1stアルバムの音はめちゃくちゃいいですね。HAKASEと譲は演奏がうまいですけど、僕や小嶋さんは、正直まだ下手ですよ(笑)。でもあれだけの音で録音してくれたんだという感謝は今聴き返してもありますね。本当にね、あれはすごい出発点だなと思います。このインタビューの最初のほうで、僕がすごく洋楽が好きで、10代の頃からそれなりの耳を持ってるつもりみたいなことを話させてもらったんですけど、おそらくフィッシュマンズのメンバー5人ともそういう耳を持っていた。メンバー全員、いい音に触れてきた自負がそれぞれあったと思うから、そこに対してこだまさんが出してくれた素晴らしい音の回答というのは、めちゃめちゃデカかったですね。

まったく売れなかったデビューアルバム

──そして、すごくロックステディを志向したデビューアルバムが完成したわけです。1991年4月にシングル「ひこうき」、5月にアルバム「Chappie, Don't Cry」がリリースされますが、残念ながら売れなかった……。

そこですね(笑)。「あっ、こんなに売れないんだ!」と思いました。当時は音楽業界が潤っていて、CDを出せば何10万枚も売れるものだと勝手に思ってた自分が浅はかだったんですけど。冷静に分析したら、バンドブームの最後のほうだったし、この音楽性で売れるわけないってわかるんですけどね(笑)。自分の中では静かな衝撃を音楽シーンに与えるなと思ってました。でも、なんの反応もなく、ただただ静かなだけだった(笑)。

──そこで心が折れてしまわなかったのは、これだけいい作品を作ったという自負があるから?

まさにその通りだと思います。全然売れなかったことはショックでしたけど、自分たちが作った作品に対しては、若者ながら誇りを持っていたし、方向を変えようかというより、もっと自信を持ってやっていけばいいんじゃない?っていう感じではいましたよね。とはいえ、いろいろ悩みしたよ(笑)。その年のうちに「Corduroy's Mood」(1991年11月)というミニアルバムを作るけど、その作品はロックステディとは違う方向性の楽曲を4曲ちりばめてみた感じでしたから。やっぱりメジャーデビューしたからには、それなりに売れなきゃいけないという命題が出てくるわけで、いろいろ考えはしました。

「僕には僕の風が吹いてるんだよ」

──そこから34年という時間が経ちました。

経ちましたね。1stアルバムを聴き直すと、楽曲の表現としてまだまだ青いなとか、そういう懐かしさはあるんですけど、そこに記録されてる音は時代とともに色褪せていくわけではない。あの頃の鮮度のまま34年後も普通に聴けちゃうので、時の流れみたいなものをどう捉えていいのかわからなくなるんですよ。今、車の中で「チャンス」とか流しても、全然古く感じないし。あと、やっぱり佐藤くんの言葉もデカい。いかにもバンドブーム的な浮かれたテンションで書かれた言葉とは、ちょっと違う。どの時代にも、その時代ごとに自由に解釈していいような歌詞の書き方をしてる。それこそ「ひこうき」「チャンス」「FUTURE」とかがそうかな。

──海外の若い音楽ファンと話すと、みんなフィッシュマンズが好きなんですよ。「いつ、どういうきっかけで知ったの?」って話になると、「男たちの別れ」を聴いたとか、きっかけや場面はいろいろなんですけど、その人たちの前にフィッシュマンズの音楽がふわっと風が吹くような感じで現れる様子が、茂木さんがおっしゃっていた、大学サークルのライブでどこにも所属してない佐藤さんがふらっとやって来て歌い出して「わっ、すごい!」となるような感覚で出会っているのと、どこかシンクロしているように感じるんです。いつのどの時代でもないところから来るというか、古さがまったくないんだと思います。

オリジナルなものというか、それを大切に探し続けてたっていうのをすごく思いますね。佐藤くんが昔のインタビューで「わかりにくいことをやってる」みたいな発言をしてたと思うんですけど、今僕なりにその言葉を解釈しようとすると、誰々っぽいとか、わかりやすいところに落ち着いてしまうようなことに対する戒めなのかな?と思うんです。「わかりにくい」と言われたとしても、自分たちにしか出せない音を、怠らずに鳴らしていこうということを佐藤くんはずっと思っていたんじゃないですかね。のほほんとどこにも所属してないようなあり方というか、ある意味、「僕には僕の風が吹いてるんだよ」と思っていたということなのかもしれない。

──その風が今も作品を通じて世界のどこかで勝手に吹いてるんだと思うと、面白いですね。

面白いですよね。今はサブスクが定着したから、言ってみれば新譜も旧譜もない。今の若い子たちにとって、パッと探して出会って新鮮だったら、もうそれは新譜だし、新鮮だったらそれが大好きって言えるし。今の20代前半の子なんて90年代には生まれてなかったわけだけど(笑)。そういう意味では、もしかしたら今のほうが何の壁もなく、余計なカテゴライズもされずにフィッシュマンズを自然に体に取り込んでもらえてるし、「いいものはいいよね」って世界中で思ってもらえてるのかなと思う。それはすごく、うれしいことですよね。

茂木欣一(モテギキンイチ)

1967年生まれ。大学在学中の1987年に佐藤伸治、小嶋謙介とフィッシュマンズを結成。1991年にメジャーデビューを果たし、「空中キャンプ」「LONG SEASON」「宇宙 日本 世田谷」などを発表する。1999年に佐藤が急逝したためフィッシュマンズの活動は停止を余儀なくされ、その後、2001年に東京スカパラダイスオーケストラに正式加入。2005年にフィッシュマンズの活動を再開させた。2025年2月18日には、フィッシュマンズ史上最大規模となるワンマンライブ「「Uchu Nippon Tokyo」を開催。翌19日にはアンソロジーアルバム「HISTORY Of Fishmans」が発売された。10月11日には初の海外ワンマンである台湾公演を行う。

Fishmans official website | フィッシュマンズ公式サイト

FISHMANS (@FISHMANS2011) | Twitter

Fishmans フィッシュマンズ(@fishmans_official) | Instagram

関連記事

MariMari「耳と目そしてエコー」アナログ再発、フィッシュマンズ佐藤伸治が関与したアルバム

フィッシュマンズ台湾での初海外ワンマン盛況、満員の会場に鳴り響いた「マオ・ムー」コール

クラムボンのカバーアルバム「LOVER ALBUM」「LOVER ALBUM 2」が初アナログ化

日本のレゲエ / ストリートカルチャーを牽引してきた石井“EC“志津男が自らの足跡語る、聞き手はILL-BOSSTINOら5組

フィッシュマンズ台湾公演2日目に透明雑誌・洪申豪がゲスト出演

フィッシュマンズ茂木欣一、「レコードの日 2025」スペシャルサポーターに就任

スカパラが今夜「バズリズム02」でメンバーそれぞれのお宝紹介、一番高いのは誰のお宝か

ミセス、ヒゲダン、セカオワ、aikoら出演!30周年の「ラブシャ」8万5000人が来場

フィッシュマンズ柏原譲が病気療養、ライブはクラムボンのミト迎え継続