地方出身のアーティストに「上京」をテーマにエッセイを依頼し、東京に“ウブ”だった頃の思い出をつづってもらう本連載。最終回となる今回は特別編として、鹿児島県鹿児島市出身の長渕剛さんにインタビューを実施しました。

今から45年以上前、“誰もが憧れる街”である一方、“だまされる街”というイメージの東京にやってきた長渕さんは、常に孤独を感じながらも「生魂を入れろ!」の精神でこれまで踏ん張ってきたそう。さらに年々強くなる故郷への思いや、これから上京する人へのメッセージなども語っていただきました。

取材・文 / 高橋拓也

「お前らとは違う」姿勢が「僕らはこれでいいんだ」という希望を生んだ

──長渕さんはどのような学生時代を過ごしたんでしょうか?

僕が高校生になる直前は情報処理科、いわゆるコンピューターに関する学科が注目されていて、銀行の電算室の管理者などに憧れてその学科を専攻したんですが、卒業間近になっても就職する気になれず、とりあえず大学に行くことに決めました。これといって大きな夢があったわけではないけど、高校時代はずっとギターを弾いていたから、それでプロになれたら……ぐらいの気持ちで、京都か福岡の大学を目指したんです。

──東京の大学に行くつもりではなかったんですね。

京都だとサーカスサーカスや拾得、福岡だと照和というライブハウスが人気で、プロの登竜門として名高かったんです。僕もどこかの会場で演奏したくて、最終的に照和への出演を目指し、福岡の九州産業大学に入学しました。

──具体的にどのような音楽活動を行っていたんでしょうか?

大学に入ってからはプロへの切符を手にするため、ずっと曲を書き続けていました。それから九州全域で何かの1等賞になって、みんなの見本にならなきゃいけないと考えていて。コンテストが盛んな時代だったので、ヤマハの「ポピュラーソングコンテスト」などに挑戦するうち、「東京でプロとして活動する」という目標が定まったわけです。

──長渕さんと同じく、福岡から東京を目指すミュージシャンは多かったのでしょうか?

いや、大阪に行く人のほうが多かった。大阪は関西フォーク発祥の地で、僕が影響を受けた加川良さんや友部正人さん、高田渡さんも関西フォーク出身でしたから、大阪に行く可能性もありました。この頃は井上陽水さんと吉田拓郎さんが大人気で、ファンが派閥に分かれてケンカするぐらいでね。ほかには南こうせつさん、異端児的な存在だと泉谷しげるさんが活躍して、とにかく個性が大事だと叩き込まれた。先輩たちの「お前らとは違う」という姿勢があったからこそ、「僕らはこれでいいんだ」という希望を持つことができる時代でした。

──長渕さんはポプコンで「巡恋歌」がグランプリを受賞したことがきっかけとなり、1978年から東京で暮らし始めましたが、それ以前にも何度か東京に赴いていたそうですね。

20歳から22歳ぐらいまでは東京と福岡を行ったり来たりしていて、目黒のヤマハ本社の横にある宿泊施設をよく借りていましたね。目黒通りの権之助坂に商店街があって、その一角の中華料理屋で、五目チャーハンとレバニラ炒めをよく食ったもんです。

東京はとにかく遠くて、誰もが憧れる街

──当時長渕さんや福岡の周りの人は東京に対し、どのような印象を抱いていましたか?

とにかく遠くて、誰もが憧れる街でしたね。「家の屋根の上を車が走っとるぜ」という話を聞いて高速道路の存在を知ったり、照和でお世話になった先輩たちが東京に出ていって、何百万もの借金を背負わされて「だまされる街やから気を付けんといかんよ」と言い聞かされたのを覚えています。

──照和にはどのようなジャンルのミュージシャンが出演していたんでしょうか?

フォークだけじゃなくロック、パンク、ブルースとさまざまでしたね。僕は遅れてきたフォーク少年みたいな存在だったんで、バンド連中が「お前1人で何しとんね?」「今度『ポプコン』に出るんか?」とか聞いてきて。ジャンルは違えど、みんなで力を合わせ、お互い刺激し合いながら東京を目指しました。

──東京で活動するための手段は、コンテストで結果を残す以外にもあったのでしょうか?

テレビ局のディレクターたちが東京にコネがあるから、その人に気に入られたときは深夜番組にゲストで出演させてもらいました。ちょっとしたことだけど、それがうれしくてね。彼らは地酒が安く飲める立ち食い飲み屋によく誘ってくれて、東京のいろんな噂を教えてくれたんです。今振り返ると、あの3年間はとても仲間に恵まれていました。

田舎もんだったから踏ん張れる

──上京直後はどのような生活を送っていたんでしょうか。

「東京青春朝焼物語」という曲で「井の頭線で五つめの駅で降りた」と歌っていますけど、最初は新代田にあった、木造モルタルのアパートを借りていました。そこから全国120カ所以上プロモーションで回っていたから、ほぼ旅をしているようなものでしたね。何年も活動を続けてライブの集客が増えていくと、それに比例して部屋も1K、2LDKと大きくなっていって。ホームというよりは活動の本拠地、という印象でした。

──その一方で、鹿児島に対する印象は変化しましたか?

故郷への思いは全然変わらなかったね。30代前半の頃に母が倒れたり、家族を持ったり、人生の転機となる出来事が立て続けに起こったあと、ふと「本当の居場所は東京ではない」と思い始めて。そこから自分のルーツであったり、「なぜ鹿児島を蹴飛ばして東京に出て来たんだろう?」とか、いろんなことを振り返ったんです。

──離れていても、故郷である鹿児島がホームだった。

東京で暮らす期間が長くなれば長くなるほど、故郷に寄せる思いはどんどん強くなりました。僕は「いつかの少年」という歌で、鹿児島のことを「ひ弱で不親切で 邪険な街だった」と表現したんだけど、今では「なんでこんな酷いことを書いたんだろう」と思う。鹿児島は保守的であるし、なかなか進歩しない街ではあるんですけど、意地もあれば根性もあるし、誰にも負けない元気がある。僕はそこで18年間育ったから、つらいことも歯を食いしばって踏ん張ることができた。つまり田舎もんであることが、僕が踏ん張ることの唯一の発火点になったわけです。

東京サンキュー、だけどふざけんな

──長渕さんは桜島でライブを行うだけではなく、テレビ番組で母校の生徒たちと交流をするなど、鹿児島の方々と触れ合う機会が多くありました。「鹿児島に生まれてよかった」と実感するのはどんなときですか?

鹿児島の人々の変わらない姿を見たときですね。鹿児島弁で“気合いを入れろ”を指す「生魂(いっだましい)を入れろ」という言葉があるんだけど、みんな何かに負けそうになったときは「生魂を入れろ!」「気張れ!」って活を入れるんです。これは両親だけじゃなく学校の先生にも言われてきた、鹿児島の人をよく示している言葉だと思う。こういう気合いは東京の人にはなくて、ギャップを感じたことでもあります。

──ほかに鹿児島の人と東京の人とで異なる部分はどんなところがあるんでしょうか。

東京だと詭弁で取り繕うことができるけど、鹿児島の人には全然通用しないよね。それから東京はどんなことでもお金が介在してきて、自分で何かを作り、価値を生み出さないといけない。かと言って仲間同士で結束するわけじゃないから、孤独な旅のようでした。その時々で仲間を求め、社会の風圧にも耐えなきゃいけないから、ずっと孤独です。そうしたとき、頭の中には鹿児島の原風景が浮かんで、ずっと変わらないものが生き続けているんですよ。それが僕の場合“生魂を入れる“ことだった。

──それが長渕さんのルーツとなる考え方に。

ええ。自分自身のプライドを取り戻すものは、やはり故郷にあるんです。上京してから帰郷する方はよくいるけど、その人たちは地元で何かを思い出そうとしているのかもしれない。だからどんなに「ダサい町だ」と言われても、ふるさとがあると精神的に強くいられますね。

──逆に東京に来てよかったことはありますか?

残念ながらないな(笑)。あっ、妻と出会ったことかな。東京に住んでいてわかったのは、3年周期で関わる人も価値観もガラッと変わること。時代の変化に従わざるを得ないから、自分では納得できなくても我慢しなればいけなかった。だけどそうしているうち、本来の自分らしさが失われていくんですよ。もしも歌という表現がなければ、僕はとっくに人間として終わっていたと思う。だけど極限まで自分らしさが削られるから、変わらないことはかえって明確になりました。歌の表現は東京が磨き上げてくれたから、「東京サンキュー、だけどふざけんなこの野郎!」という気持ちです。

故郷を離れて上京した決意は忘れないでほしい

──まもなく4月に入り、進学や就職で上京する人たちも増えてきます。そんな人たちに向けたアドバイスをぜひいただきたいです。

故郷を離れるときに感じた愛着、そして野望を生涯貫いてほしいです。ものすごく難しいことだけど、東京に出てくると、想像以上にたくさんのことを犠牲にしなきゃいけない。だからこそ、故郷を離れて上京した決意を忘れないでほしいね。それから東京は妬み、嫉みの街と言っても過言ではないから、酷評は自分にとって評価と捉えて生きてほしい。逆に言うと、油断するとすぐ足元をすくわれるから、褒められて調子に乗っちゃいけない。今はSNS文化だからこそ、なおさら強く言いたいですね。

──その一方、酷評に耐えきれなくなってしまう人も出てきそうですが、長渕さんはどのように乗り越えてきたのでしょうか?

携帯電話を叩き壊してきたよ(笑)。極端だけど、自分の中で爆発しそうな衝動が生まれることは大事で。人間ってそんなに我慢できるものではないし、耐えられない思いは必要以上に抑え込んじゃいけないんです。だけど絶対に人を傷付けてはいけないから、それだったら物に当たればいい。「困ったな、また買わなきゃ」ってなるけどね(笑)。

──今の長渕さんが上京直後のご自身に会えたら、どんな言葉をかけますか?

「がんばってきたなお前!」と言いたいですね。あの頃は「オールナイトニッポン」のMCを担当していたんだけど、自分のトークに自信がなくて。第2部を担当していた頃は明け方5時に終わって、新代田のアパートに帰ったあと、すぐに2時間分の放送を聴き直して研究していました。コンサートのあともみんなが打ち上げに行く中、ホテルに戻ってライブやテレビ出演時の映像を観直していたし。大勢の前で話したり、歌えたりするチャンスはそうそうなくて、二度とない機会でどれだけの思いが込められるか見極めなきゃいけないんです。「何千万もの人間を相手にしているんだぞ」「ライブでは地方の小ホールも満杯にできないんだろ」と常に問いかけていた自分に、よくやったなって声をかけたい。もちろんまだがんばっているけどね。今悩んでいることとか、昔の俺に「どう思うよ?」って聞いてみたいよ。

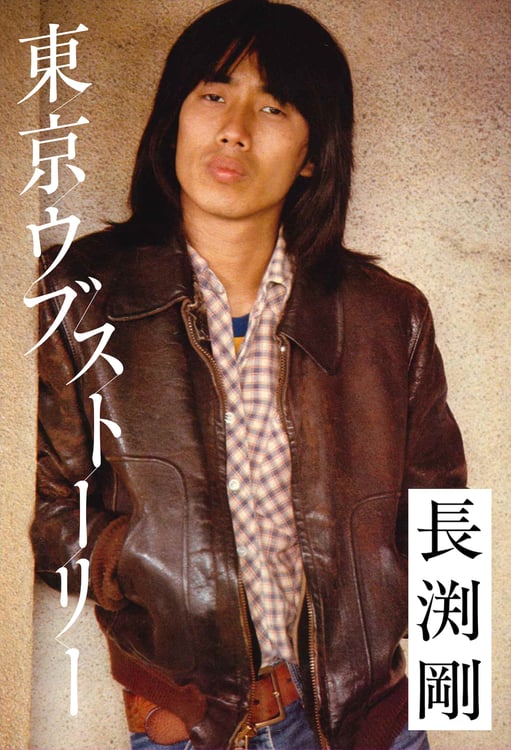

長渕剛

1956年生まれ、鹿児島出身のシンガーソングライター。1978年にシングル「巡恋歌」で本格デビューを果たし、1980年にシングル「順子」が初のチャート1位を獲得。以後「乾杯」「とんぼ」「しあわせになろうよ」などのヒット曲を次々と発表し、1980年代前半からは俳優としての活動も開始した。2004年8月には桜島の荒地を開拓して作った野外会場でオールナイトライブを敢行し、7万5000人を動員。さらに2015年8月には静岡・ふもとっぱらにて10万人を動員する野外オールナイトライブ「長渕剛 10万人オールナイト・ライヴ2015 in 富士山麓」を実施し、成功を収めた。最新作は2024年5月リリースのアルバム「BLOOD」。2025年4月からは全国ホールツアー「HOPE」をスタートする。

長渕剛 TSUYOSHI NAGABUCHI | OFFICIAL WEBSITE

長渕剛(@tsuyoshi_nagabuchi) | Instagram

関連記事

長渕剛「OH!」ツアーより日本武道館公演が映像化、2023年公開ドキュメンタリーも収録

長渕剛はいつだって攻めの姿勢、“生涯現役”宣言で希望の咆哮

ホールの次はアリーナへ!長渕剛、地元鹿児島含む4都市巡るアリーナツアー

長渕剛12年ぶり写真集刊行、写真家・長濱治との“共闘の軌跡”や書き下ろしの詩画掲載

ゆりやんレトリィバァは長渕剛のハーモニカ事件を解決できるのか

7月13日放送「音楽の日2024」タイムテーブル&歌唱曲発表、8時間で71組出演

「音楽の日」第3弾発表でミセス、長渕剛、奥田民生、WANIMA、堀内孝雄&矢沢透ら

三宅健「ミュージックジェネレーション」に出演、印象に残ったアーティストは「野狐禅さん!」