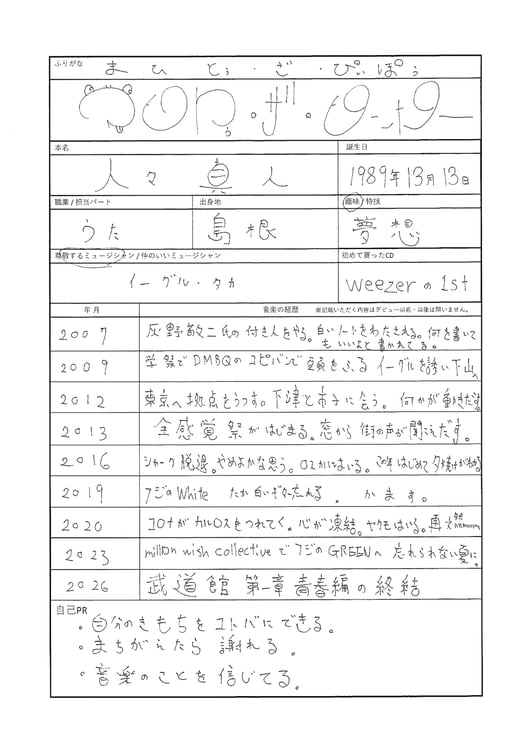

アーティストの音楽遍歴を紐解くことで、音楽を探求することの面白さや、アーティストの新たな魅力を浮き彫りにするこの企画。今回はGEZANのボーカルギターであり、作家や映画監督としても活動するマヒトゥ・ザ・ピーポーが登場する。先頃GEZANの最新アルバム「I KNOW HOW NOW」をリリースし、3月にはバンド初の日本武道館公演を控えているマヒト。「人との関わりの拡張と自分の音楽の歩みが並走している」という彼の音楽遍歴とは。

取材・文 / 大石始

“ぐちゃぐちゃ”な記憶の中の原風景

生まれは島根県の益田市です。おじいちゃんは尺八の先生だったけど、尺八が自分にとって音楽のルーツかというと、そういう意識はまったくなくて。住んでいたのは田んぼが多い地域だったので、カエルの鳴き声とか雨の音が印象に残っています。益田は石見神楽が盛んで、準備期間になると至るところで神楽の練習が始まるんですよ。神楽が季節の節目であり、1年の軸になっている。自分の原風景にも神楽があるし、今考えると表現にも影響を受けているんじゃないかと思います。

とにかく引っ越しが多かったので、小さい頃の記憶がぐちゃぐちゃになってるんですよ。クラスメイトの名前とか顔は全然覚えてないし、誰と仲よくてどんな話をしてたかも覚えてない。ただ、金木犀の香りがすると当時の景色がフラッシュバックすることがあって。小学生の頃、愛知のみよし市に住んでいて、木苺を取りに森の中に入ったらイチジクがなっているところを見つけたこととか。そういう記憶はありますね。

転校ばかりしていたので、同級生と仲よくなるために時間をかけていられない。できるだけ早く仲よくなろうとしていたんですよ。でも、決してうまくいくことばかりじゃなくて。引っ越すときにもらう色紙に「次の学校では自分勝手を直したほうがいいです」とか書かれてました(笑)。転校後も「俺、前の学校では自分勝手って言われてたんだけど、直してきた」と謎のアピールをしたり。でもどこが自分勝手かがわからないから、当然同じようなことが繰り返されてました。

名古屋市の平和公園の近くに住んでいたことがあるんですけど、平和公園はお墓がいっぱいあって、そこのお供物を食べて生活してるホームレスのおっちゃんがいたんですよ。そのおっちゃんと仲よくなって、学校が終わったらテントに遊びに行ってました。博識な人で、いろんなこと話してくれてね。その人は社会みたいなものを拒絶してるわけだけど、世界ってたくさんあるんだなと。でも、学校ではそのおっちゃんは危険な人とされていた。家族や学校が社会の一番ちっちゃな仕組みで、子供にとってそれが世界のすべてだと思い込まされていることがあるけど、その外側にも世界は広がってるということに早い段階で気付きました。

そんな幼少期を過ごしていたから、当時から土地を大事にしてる人たちへの憧れがあったと思います。その場所で暮らし、祭を続けている人たちへの憧れというか。自分はどこから来たのか簡単には語れないし、語れないってことは、どこかで語りたくないんだろうなとは思っていて。記憶が混線して壊れちゃってるというか、ハードディスクが破損している状態に近いんです。でも、どこかでそれを望んでいるのかもしれない。

高校時代の闘争心や衝動にリンクした音楽

初めて買ったCDはWeezerの1st(1994年発表「Weezer」)だったと思う。中2のとき、街のバザーみたいなところでCDを3枚1000円で売ってて、マライア・キャリーとWeezerとRed Hot Chili Peppersの「母乳(Mother's Milk)」(1989年発表)を買いました。マライア・キャリーはクリスマスの曲が街で流れていたから知ってたけど、あとはなんでもよかったんでしょうね。のちにマライア・キャリーはどうでもよくなっちゃって、レッチリも意外とはまらず、Weezerだけが刺さって。今考えると、Weezerは音とか声に弱さと恥ずかしさみたいなものを感じたから惹かれたんだと思います。

高校は岐阜の多治見市の学校に通っていました。中学ではバスケ部の副キャプテンをやっていて、顧問の先生がいなかったので、自分たちで練習メニューを組んでバリバリやってて。今のD.I.Y.な活動のベースがそこでできたと思います。ただ、高校のバスケ部は弱くて、勝ち負けとかがだんだんどうでもよくなってきてしまって。でも、自分の中には闘争心とか衝動的なものが渦巻いていて、それとリンクするような形で、いわゆるジャンクとかグランジみたいなものを聴くようになるんです。ハードコアとかグランジみたいに歪んでいて強いものと、ニール・ヤングとかWeezer、Sparklehorse、エリオット・スミス、スティーナ・ノルデンスタムみたいにチルなもの、灰野敬二さんとかマゾンナみたいなアバンギャルドなものが好きで、その間がすっぽり抜けていた感覚なんですよ。そこが埋まってきたのはここ3、4年だと思う。愛知はオリジナリティのある音楽がいっぱい生まれた場所で、その影響も大きかったかも。TURTLE ISLANDやNICE VIEW、のうしんとうみたいに、熱さだけじゃなくて、批評性があってシニカルな音楽が生まれる磁場が愛知にはありますよね。

灰野敬二さんと阿木譲さんが正しく見せてくれた“悪い大人の手本”

高校卒業後、東京に行くか大阪に行くか迷ったんですけど、当時オシリペンペンズみたいな関西ゼロ世代がすごく盛り上がっていて。それを名古屋のレコード屋さんでキャッチしてたので、バンドをやろうと思って大阪に行きました。最初の頃は大阪のレコード屋さんをうろうろしてるかわいい少年だったと思います。FOREVER RECORDSの東瀬戸(悟)さんとかのつながりで灰野敬二さんと出会って、灰野さんが関西にいるときは一緒にレコード屋さんを回ってました。灰野さん、いろんなことを話してくれたな。基本的に謎かけみたいな人なんですよ。タクシーの中で、信号の点滅に合わせてリズムを取っていたり。カチカチカチ、ってもう異常な拍の取り方してて、どうやってこの信号でノってるんだろう?みたいな(笑)。

この時期、阿木譲(音楽評論家、DJ、プロデューサー)さんの家でレコードを聴かせてもらったりしてました。初めてアモン・トビンを聴いたのは阿木さんの家だったし、フライング・ロータスやBeirutも阿木さんに教えてもらった。阿木さんは「新譜以外聴かなくていい」っていう考え方の人だったんですよ。新譜の中にこれまでの文脈が全部入ってるから、ルー・リードなんか聴かなくていい、Antony & the Johnsonsを聴けばいいんだと。そこもすごく影響を受けてます。阿木さんのクラブ・nu thingsで灰野さんがライブをやったことがあって、「ロックは死んだ」と言う阿木さんと「ロックは死んでない」と言う灰野さんのケンカを、俺と非常階段のJOJO広重さんで朝まで聞いたこともありました。あの攻防、録音しておけばよかった(笑)。大人って、こういうふうに大人じゃなくてもいいんだ、社会的なものから逸脱してもいいんだっていう、悪い大人の手本を正しく見せてもらった気がします。

常軌を逸していたタカと邂逅、下山ビギンズ

タカ(GEZANのギタリストであるイーグル・タカ)とは、大学の学祭で会ったんですよ。コピーバンドのサークルライブにタカが出てて、DMBQをコピーしてた。そのときのタカが常軌を逸していたというか、明らかに大学の空気を逸脱してたんです。それまでずっとバンドをやりたいなと思いながら一緒にやろうと思える人がいなくて、誰にも声をかけたことがなかったんですが、西成でタカにバンドやろうぜと話をしたことを覚えてます。

バンドを始めた頃はゼロ年代の大阪のムードをかなり引きずっていたと思います。関西には村八分がいた時代から、異常にデカい音でロックンロールを逸脱し、壊していく歴史があったと思うんですよ。ある種のダダイズムじゃないけど、どれだけその音楽を破壊していけるか。そこにはBOREDOMSの影響も大きいわけですけど、バンドを始めた頃はそういう雰囲気を強く感じていました。初めてベアーズ(大阪の難波にあるライブハウス)のオーディションに出たときも、ほかの参加者の中にはステージ上でただタバコを吸ってるだけのヤツがいたり。アバンギャルドもここまでいくと、いいかどうかよくわからない感じ。それって破壊してるのか?みたいな(笑)。

初ライブをベアーズでやったのは2009年だったと思います。そのときはまだ「下山」表記でしたね。バンド名の由来は諸説あるんですけど、1つはアレハンドロ・ホドロフスキーの映画「ホーリー・マウンテン」が好きという説。あとは、バンド名を考えているとき、仮メンバーでドラムを叩いていたヤツが「東京の知り合いに下山っていうバンドがいて、それぐらいよくわかんないバンド名がいいよね」と言ってて。「下山ってオモロいね」と言ってるうちに勝手に下山になっていたという説(笑)。で、東京にいたらしい下山よりも自分らのほうが有名になって押し切ったという。この説が一番リアルなんじゃないかな。

アバンギャルドの亡霊たちが監視しているベアーズのフロア

2009年の初ライブのことも覚えてますよ。自分の頭の中ではすっげえライブをやってやろうみたいな気持ちだったけど、全然思った通りにはならなかった。ベアーズのフロアって今思い出しても特殊で、お客さんなんか毎回4、5人ぐらいしかいないんですけど、フロアの何もない空白のスペースから何かがこちらを見てるような不思議な感覚があって。決してホームの温かい空気で迎え入れてくれるところではなくて、アバンギャルドの亡霊たちが監視してるんですよ。それは初めてライブをやったときから今に至るまでずっと変わらない。だから、ベアーズ出身とか言ってるけど、まったくホームとは思えない厳しさがあるんです。でも、こないだベアーズのスケジュールを見たら3月14日に「GEZAN 日本武道館単独公演『独炎』」って書いてあったんです。スタッフみんなで来てくれるんだと思って、めちゃくちゃエモいなと。

その頃ベアーズでは、今goatをやってる日野(浩志郎)くんのbonanzasとはけっこう対バンしてましたね。日野くんも島根出身で、あとから大阪に移ってきたという意味で、自分と似てたんですよ。ただ、今つながってるバンドと当時たくさん対バンしていたという印象はなくて。「同じバンドと3回以上対バンしない」という変なルールが自分の中であったんです。なんか癒着したくないというか、仲よくなりたくないというか。打ち上げも全然参加しなかったし、その頃はアンダーグラウンドマナーに乗っかりすぎてたと思います。

下津光史、青葉市子と出会って「初めて鏡を見た」

東京に拠点を移したのは2012年です。その頃、大阪のライブハウスで中堅っぽい感じになってて、東京のバンドとか若いバンドのゲストに当てられ始めたんですよ。まだまだぶつかっていく側でいたいのに、壁のようにそれを受け止めるほうに回るのが居心地悪くて東京に出ました。当時よく出てたのはU.F.O.CLUBかな。オシリペンペンズのドラムを叩いている道下(慎介)さんがブッキングをやってた縁もあって。それまでベアーズの景色しか知らなかったけど、東京に来てみたら、すごい人たちがたくさんいるんだなと思いました。それまで井の中の蛙だったのが、少しずつ広い世界のことを知るようになった。ただ、あの頃は自分たちが浮いてる感じがしたし、それは今もあります。それがカッコいいとかカッコ悪いということじゃなく、まあ浮いてたっすよね。

その頃から下津(光史。踊ってばかりの国のボーカルギター)、(青葉)市子と仲よくなっていくんです。下津が市子に「マヒトってヤツが会いたがってる」という話をして、俺には「市子ってヤツが会いたがってる」という謎のお節介をして。お互いその気になって代々木のStepwayというスタジオで集合して、セッションをしました。市子は当時、細野(晴臣)さんとか小山田(圭吾)さんのようなレジェンダリーな人たちとの関わりもあったし、下津は今よりもメジャーっぽい動きをしていて。かたや自分はベアーズの世界から抜け出し切れていなかった。当時、人のことを人気があるかどうかで選別するような空気を東京に感じていて、どこかヤキモキしてたんですが、下津も市子もそういう境界線を一瞬で貫通して入ってきてくれたから、同い年の3人という感覚で話せたんです。ただ、仲間意識と同時に強いコンプレックスみたいなものもあって。やってる場所も全然違ったし、並列で語れば語るほど「狂気以外に自分には何があるんだろう?」と考えた。自分の中のコンプレックスを意識して、初めて鏡を見たような。その頃からソロ活動をしたり、市子とNUUAMMを始めたりするんですけど、2人との出会いによって自分のシンガーソングライター的な部分が引き出されたところはありました。

歌という意味では、やっぱり山本(精一)さんの存在は大きくて。BOREDOMSとか想い出波止場をやってた人があんなに優しい歌を歌ってて、「自分も歌っていいんだ」と思わせてくれた。それと、俺にとってはテニスコーツの影響も本当に大きい。さやさんと植野(隆司)さんが歌心を引き出してくれたことが、ソロアルバムを作るきっかけになりました。自分の歌声をキレイだと言ってくれたのは、さやさんが生まれて初めてでした。

日本武道館にこれまでの自分が集結しようとしている

実は大森靖子の存在もデカいんですよ。大森さんが月に20本とかライブをやってた時期、けっこう対バンしてて。大森さんが渋谷CLUB QUATTROで初めてワンマンライブをやったとき、同じ時期に俺はソロ曲のミュージックビデオを自分たちだけで作ったんですよ。で、SNSではいろんな人たちが大森さんのクアトロワンマンを「たった1人でいっぱいにした」と祝福していて、自分のD.I.Y.のMVのニュースは一瞬で押し流された。大森さんは人とのつながりを丁寧にしていたし、他者へのリスペクトがあった。俺はそのとき気付くんです。自分は孤高だと思って音楽をやってきたけど、ただ孤立してるだけだと。孤高はほかの人との関わりの中で1輪の花が咲くことで、孤立は違う島で咲いている、みたいな。その頃までは人と関わるのを極端に嫌悪していたけど、初めて人と関わり“窓を開ける”意味について考えました。そして、のちの「全感覚祭」(GEZANおよび彼らが主宰するレーベル・十三月がオーガナイズする野外フェス)などにつながっていくんです。

人との関わりの拡張と自分の音楽の歩みが並走しているから、2025年の全国ツアー(47都道府県と上海を巡った「集炎」)も、3月14日の武道館も、すごく自然な流れでたどり着いたんですよ。武道館は「青春編の終結」という感覚なのかな。いやー、なんだろうね。何かが手放されていく予感がしていて。“終結”って過去形みたいに言ってるけど、音楽なんかやってる以上、一生そういう青春的なものはあると思うんですよ。今までやってきたバンドストーリーみたいなものが集まる気がしていて、それって同時に何かが終わるってことなんじゃないかなと思ってるんですよね。それぐらい、かつての自分の顔とか声が自分自身をノックしてくる。「俺のことを忘れるな」って言ってくる。起立してにらんでいるヤツ、体操座りして今の俺らをつまんなそうに見てるヤツ……「誰かと飲み会に行くのも嫌がってツバ吐いてたくせに、今じゃみんなで楽しそうに乾杯してんじゃん。お前は変わったよ」とか言ってくるヤツもいるんですよ。昔は、今の政治的感覚とも全然違うことを平気で思っていた片鱗もあるし。

自分は平気で間違えるし、変わっていく。過去の自分に責任も負いながら、まったく責任を負えないっていう矛盾をずっと生きている。武道館は、これまでの自分たちが集結しようとしている気がするんです。

マヒトゥ・ザ・ピーポー

2009年結成のオルタナティブロックバンド・GEZANのボーカルギター。独自の視点とスタイルで注目を浴び数々の大型フェスに出演。2026年2月に7枚目のアルバム「I KNOW HOW NOW」を発表し、3月14日に初の日本武道館公演「独炎」を行う。ソロとしては2013年に初のアルバム「沈黙の次に美しい日々」を発表。小説「銀河で一番静かな革命」やエッセイ「ひかりぼっち」を刊行し、映画「i ai」の監督を務めるなど、幅広い分野で活躍。2014年から青葉市子とのユニット・NUUAMMとしても活動している。

公演情報

GEZAN 日本武道館 単独公演 「独炎」

2026年3月14日(土)東京都 日本武道館

関連記事

「ARABAKI」にあいみょん、T.M.Revolution、布袋寅泰、向井秀徳、黒夢ら追加

GEZANを3人の写真家が撮影、バンドの歴史と現在が浮かび上がる展覧会開催

TURTLE ISLAND×FREAKY MACHINE、横浜で激突

GEZANが100時間リレー完遂、野外ライブと舞台裏ドキュメンタリーで振り返る特番放送

GEZANの100時間ライブ全貌公開!ゲストに下津光史、スチャBose、中村達也、後藤正文ら

蓮沼執太がナビゲート「RADIO SAKAMOTO Uday」連動ラジオ特番OA、イベントタイムテーブル公開

「ARABAKI」第3弾発表でアレキ、エルレ、くるり、スカパラ、モンパチ、優里、礼賛ら13組

GEZANが計100時間ぶっ続けでライブ、走り切った瞬間にアルバムリリース