SNSが日常生活に根付いた今の時代において、アーティストがファンとの関係をどのように築き深めていくべきかを探る本連載。第3回では“デザイン・イノベーション・ファーム”Takramディレクターであり、ビジネス書「D2C 『世界観』と『テクノロジー』で勝つブランド戦略」の著書である佐々木康裕氏へのインタビューを実施した。一般的に小売業界・流通業界において使われるD2C(direct-to-consumer)が、アーティストが音楽活動するうえでどのように活用できるのか。ストーリーとナラティブの違い、アーティストの世界観とファン目線のバランス、ビジネスモデルのあり方など、多岐にわたるテーマで話を聞いた。

取材 / 宮本浩志 文 / 丸澤嘉明

作り手と受け手の間にあった2つの壁がなくなった

──D2Cの方法論はアーティストの音楽活動にも通ずる部分があるのではと思い、お話を聞かせていただきます。まず、読者の方に向けてD2Cはどういう業態やマインドセットを指すものなのか教えてください。

D2Cは基本的に小売り、流通業界の話ですが、モノの作り手もコンテンツの作り手も根本は同じだと思うので共通する部分はあると思います。小売りの話で言うと、モノの作り手と受け手の間にはこれまで2つの大きな壁がありました。1つは流通の壁です。例えばソニーが新しいオーディオ機器を販売する際、基本的に消費者は家電量販店で買うことになりますよね。もう1つはコミュニケーションの壁です。ソニーにしろほかの企業にしろ、これまで広告代理店を経由してお客さんとコミュニケーションを図っていて、お客さんに直接声を届けられなかった。近代的な流通の仕組みができて以来、この2つの壁があることによってモノの作り手と受け手の関係が分断されていました。しかしインターネットの力によってこの2つの壁がなくなったというのがD2Cですね。Eコマースを通じて製品を消費者に直接販売することができ、SNSなどを通じて自分たちのメッセージも発信することができるようになりました。

──自分たちのメッセージを発信するという点で、プロダクトにどういうメッセージを込めるかも大切になってくるのでしょうか?

それはもちろんそうです。そこにはまた違う文脈があって、例えば白いTシャツをユニクロで買っても無印良品で買っても正直あまり変わらなくて、みんな情報を買っているんですね。物があふれている中でプロダクトの訴求ポイントが変わってきているわけです。「安いです」とか「長持ちします」だけでは消費者には響かなくて、ストーリーを届けることがすごく重要になっています。

ストーリーとナラティブの違い

──アーティストはストーリーを作ることは得意な一方、D2C文脈の話によく出てくる“ナラティブ”に関しては苦手な印象があります。アーティストのストーリーが広がりづらいと言いますか。どちらも“物語”という意味の英語ですが、ストーリーが広く語られるために重要なポイントをお伺いできますか?

確かにストーリーテリングとナラティブは違います。前者は一方通行で、後者は双方向と言えばわかりやすいでしょうか。アーティストの方は「この曲はこういう体験をもとに生まれました」と語るのは得意だと思うんですが、SNS時代にはストーリー自体にお客さんも参加できることが必要で、その点みんながみんなできているわけではないかもしれません。そんな中でBTSはすごく上手な印象があります。制作風景とか日常のワンシーンのような映像をYouTubeなどで共有していますが、余白があって、ファンも自分がストーリー作りの参加者として振る舞えるところが重要なポイントだと思います。

──ナラティブという言葉がわかりづらい面もあると思うのですが、佐々木さんがナラティブを定義するとしたらどういう言い方になりますか?

難しいですが、「ユーザー参加型でコンテンツやアーティストについての世界観を双方向的に作っていく運動体」みたいな感じですかね。ストーリーテリングはカチッと決まった世界観がありますけど、ナラティブは日に日に変わっていくイメージ。ストーリーテリングが過去形なのに対し、ナラティブは現在進行形と言いますか。

──ファンと共体験できるライブのような存在こそが、ナラティブの重要なファクターということでしょうか?

僕は必ずしも共体験しなくてもいいと思っています。TikTokがいい事例ですけど、ある曲を使ってみんなが振り付け動画を投稿することもナラティブの一部として捉えていいと思うんですね。ライブでの共体験だけだと、ちょっと狭い感じがしますね。

──なるほど。以前佐々木さんは別の対談でナラティブについて「世界観のコンテナを作る」という言い方をされていました。アーティストの世界観を反映したものが中心にある容器に、いろいろな人がコンテンツを入れていくというイメージですね。

コンテナという表現をしたこともあるし、額縁というメタファーも使うこともあります。例えばルーブル美術館のロビーに額縁を置いて、その中で誰でも自由に描写できるくらいの縛りだと思っていて。ルーブル美術館に置いてあって絵画であるという時点でだいぶコンテクストは決まっているけど、そこから先は自由というくらいが、ユーザーの参加を促すにはいい塩梅だと思いますね。

──星野源さんが昨年コロナ禍で発表した「うちで踊ろう」はまさにそのイメージですね。例えばSNSでファンからお題に対するエピソードを募り、それをもとに曲を書くことはナラティブになりますか?

そういうのもあると思いますけど、ナラティブの定義を個人的に突き詰めてやったことがないので、「それがナラティブかどうか」のジャッジを今ここでするのはちょっと難しいですね。ただ、その手法はわりと昔からあると思うんですよね。僕が面白いと思うのは、ユーザー同士の横のつながりが起きていたり、ユーザーとアーティストのやりとりが誰でも見られたりする状態で、例えば曲の制作過程も公開しながら作っていると現代的でナラティブな作り方だと思いますね。

──一方で共創しないというか、プロセスを見せずにサプライズで発表するよさもあると思うのですが。

そうですね。これは当たり前の話なんですけど、ユーザーって欲しいと思ったものを届けられてもそんなに喜ばないんですね。顧客アンケートを実施して、「この機能が欲しい」という意見をもとに作っても喜ばれない。「俺が言った通りやってくれたんだな」くらいで(笑)。期待を超えるサプライズの要素は絶対に必要なので、全部公開するというのもそんなに得策ではないと個人的には思いますね。

“What”ではなく“Who”が大事

──D2Cの場合、ブランドが注力するのは当然プロダクトになりますが、アーティストの場合は本人がプロダクトになると思います。一方で、曲をプロダクトと考えることもできると思うのですが、アーティスト本人と曲、どちらを立たせるべきでしょうか?

D2Cの世界で今起きていることを言うと、プロダクトの差別化ができなくなってきているんですね。“What”の差別化ができないので、“Who”の部分、つまり誰がやっているのかという部分が非常に重要になっています。プロダクトがちゃんと市場に受け入れられているかを示す「プロダクトマーケットフィット」という言葉があるんですが、最近は「ファウンダーマーケットフィット」という言葉もあって、ブランドの創業者自身がマーケットに合っているのかという考え方があります。例えば僕が生理用品のD2Cブランドを作りますと言っても「儲かりそうだからやるんだろう」と思われるでしょうが、PMSで数年間悩んでいる人がやると説得力がありますよね。

──おっしゃる通りですね。

なのでD2Cの世界でも「誰が」の部分がすごく大事になっているという前提はあります。そのうえでミュージシャン本人とコンテンツのどちらを立たせるかで言うと、これは一般論としてですけど、本人にファンが付いたほうが持続力があるんじゃないでしょうか。曲が興味の対象になるとアテンションスパンが短くなりがちだけど、人が対象だと曲を作っていなくてもファンを喜ばせることができますよね。犬の散歩をしている動画をアップするとか。

──なるほど。

最近アメリカで「NewNew」という面白いサービスが誕生したんです。例えばある人が昼食に何を食べるか悩んだとしますよね。パスタを食べるか、ラーメンを食べるか、どっちがいいかをユーザーに投げかけるんです。それで投票数が多いほうをその人が実際にやるという。ユーザーが投票する動機付けとしては「好きな人が自分が言った通りのことをやってくれた」というところ。「パスタに票を入れたから俺の推しがパスタを食べてる」みたいな感じですごくうれしいわけです。そういう形でアーティストが自分の時間や日常の意思決定そのものを売ることができる時代になっています。アーティストのこれからの経済を考えると、曲ではなくアーティスト自身が注目されるというのはすごく大事なポイントかと思いますね。

──ファン投票でどの曲のミュージックビデオを作るか決めるようなことは日本の音楽業界でもありましたが、アーティストの行動まで左右するのは避けてきたというか、考えもしないですね。この価値観は日本人からすると怖い感覚もありそうな気がしますが、日本のD2Cブランドですでにそういうことをやっているケースはあるのでしょうか?

いや、まだ全然ないです。でも投げ銭の文化はすでに日本人に受け入れられているので、NewNewのようなプラットフォームがあれば、意外と使う人は多いんじゃないかと思いますね。

リリースは終着点ではなくてスターティングポイント

──著書でD2Cブランドの特徴として、非常にクオリティの高い雑誌を作るなど、プロダクトの世界観の重層性についても大事なポイントだとおっしゃっていますが、“世界観の重層性”とはどういうものでしょうか?

先ほど製品のストーリーを届けることが大事という話をしましたけど、そのブランドのプロダクトについて、一見して「カッコいい」「かわいい」と思われることが大前提なんですね。パッと見で「なんかよさそう」と消費者に思ってもらえるかどうかの分岐点があるので、まずはそこを通過しましょうと。次に価格のフィルタがあるのでそこも通過しましょう。その先に世界観の話があって、「実はこういうところこだわってます」とか、「私がロンドンに旅行したときにこの素材に出会ったので日本の皆さんにもお届けしたくて」みたいなストーリーがある。カッコよさ、値段、ストーリー、そこをちゃんと複層的に準備しておきましょうという話ですね。さらに言うと買ってくれたあとも「今こういう形で新しい商品を考えてます」とか「皆さんからいただいた意見をもとにこういう改善をやろうとしてます」みたいな新しい展開があると、ミルフィーユのようにどんどんストーリーを重ねていくことができますよね。アーティストもまず、いい曲作りましょうという話だと思うんですよ。そこがスタートというか、まずは「いい曲だな」と思ってもらわないと。

──確かに最終的にコンテンツの強さが重要だと思っていて、そういう意味では極論を言うといい曲を作ることにすべてのリソースを投下したほうがいいのかなとは思います(笑)。そのうえでお客さんとちゃんとつながりを持てているのかが重要だなと。

ホントそれが前提ですよね。昔みたいに1年に数回シングルリリースして1年に1回アルバムを作るだけではダメで、リリースとリリースの間にユーザーとつながるチャネルを持ってないといけない。さらに今は新型コロナウイルスの影響もあってアルバムを携えてツアーというのも以前ほど簡単にできなくなっているので、作り手側のコミュニケーションの仕方はより必要だと思いますね。

──戦略を考えるにあたって、日本の音楽業界ではこれまでCDという単発的なモノをどう売るかに注力していて、ファネルの終着点がCDだったのですが、日本にストリーミング文化が定着して、従来のビジネスモデルからの脱却が必要になってきています。

おっしゃる通りこれまではCDを買ってもらうことがファネルの終点だったわけですよね。だけどそれは1つの通過点でしかないどころか、もはやそれがスターティングポイントになっている。なのでCDを買ってくれたらそこにはイベントの案内があって、イベントに参加してみたら楽しくてファンクラブに入る、といった導線が必要だと思います。CDを買ってくれた人がファンクラブに入ってくれればトランザクション型のビジネスからメンバーシップ型に変わりますよね。ファンとの関係の長期化にマーケティングのリソースや費用を割いていくべきだと思いますね。

自分たちのコンテンツをだしに使う

──曲と出会ったところがスタートという視点はすごく面白いというか、まさにそうだなと思いました。これからのアーティスト活動でとても重要な考え方だと思います。

活動を続けるにあたって、結局どうやってマネタイズするかですよね。例えば1回ストリーミング再生されても1円も入らない。それを1億回聴いてもらうのか、もしくは1万人に1000円払ってもらうのかみたいなことだと思うんですけど、雑誌「WIRED」の創刊編集長のケヴィン・ケリーが書いた「千人の忠実なファン」というエッセイがあって、1000人に年間1万円払ってもらうことができれば1000万になるから十分食べていけると言っているんですね。何百万人に愛される曲をがんばって作るやり方もあると思いますが、自分のことを好きな人のためにニッチに刺さる曲を作ったり、その人たちのために活動したりするほうが今の時代に即していると思いますね。

──そのとき、アーティストは自分の世界観で曲を作っていくのか、ファンに寄せて作っていくのか、どちらがいいのでしょう?

ハイブリットがいいんじゃないでしょうか。先ほども話しましたが、ファン目線で作るとノーサプライズで置きにきた感じがどうしても出ちゃうので。例えば「朝5時半に聴いてほしい音楽」というコンセプトで作って、実際に朝5時半にリリースするとか。そういう文脈があると、ファンもがんばって早起きして聴いてみようかなと思いますよね。ファンのことは理解したうえでずらしていくバランスが大事かなと思います。

──ファンに向けたプロダクトで言うとSEKAI NO OWARIが香りをテーマにしたアルバム「scent of memory」を先日リリースしまして、1万セット限定のキャンドル盤には12種類の缶入りアロマキャンドルが付いてきます(参照:SEKAI NO OWARI新作アルバムは香りがテーマ、アロマキャンドル12種が付いた限定盤も発売)。このアルバムは世界観がある作品という意味ではお手本になってきますよね。佐々木さんから見て、D2Cの要素をうまく取り入れていると思うアーティストやエンタテインメント作品はありますか?

世界観の構築が上手だと思うのは、日本で言うと「北欧、暮らしの道具店」というECサイト、海外で言うとA24という映画製作スタジオですね。

──A24は映画「アンカット・ダイヤモンド」のポップアップショップをアメリカ・ニューヨークに作ってましたし、「ミッドサマー」のプロモーションも秀逸でしたね。

そうですね。ファンが参加できる感じに上手にナビゲートされてるなと思ったのは、「ミッドサマー」の劇中に出てくるルーン文字とかいろんな設定に対して、Webサイトに公式の解説があるんですね。だから観終わってもなお面白い。公式プレイリストもあるので映画を観終わった帰り道で曲を聴いて余韻に浸ることができたり。

──「ミッドサマー」を観たことが原因で別れたカップルに期間限定で無料セラピーを提供するキャンペーンもやっていましたよね。

そうそう。自分たちのコンテンツをだしに使って、その周辺でいろいろやっちゃうのがいいですよね。

──だしに使うってわかりやすいですね。旧来の映画業界からするとなんでそこまでやるのかという意見もある中での試みだと思うんですけど、その作品の世界観をコアに拡張させていくということですね。

今言った映画の謎解きとかカップルのセラピーって文脈がちゃんとつながってますからね。そこでまったく文脈がないものをやっても人は付いて来ないと思うので。

インターネットのルールを理解した者が成功する

──D2Cに精通している佐々木さんから見て、日本の今のアーティストが取り入れられそうなものがあれば教えていただきたいです。

難しいかもしれませんが、アーティストが持っている権利をどんどん手放していくのも1つのやり方としては面白いんじゃないでしょうか。音源を無料公開してどんどんマッシュアップしてもらう。それで作ってくれた人がいたら、自分のプレイリストに入れてあげるとか、動画を作ってくれる人がいたら紹介してあげるとか。音楽業界は著作権を守る方向で考えようとしますが、逆に手放していくと、それこそナラティブがたくさん生まれると思います。

──まさに一部のアーティストは今佐々木さんがおっしゃったようなことをしていますね。Eveというアーティストは、楽曲のインスト音源をDropboxで公開していて。

そうそう! まさにそんな感じですね。

──そしたらアーティスト1人じゃできないものがどんどん生まれて、ファンと一緒に広がっていくというか。

本も全文公開したほうがいいという話があって、僕も一時期自著を無料公開して売り上げがブーストされたことがあります。ほかのコンテンツでも実証されているので、それはぜひ取り入れるといいのではないでしょうか。僕はLobsterrというメディアの運営もやっていますけど、「Lobsterrにインスパイアされてメディアを始めました」という声をいただいた際には、「どんどんやってください」とメッセージを送るようにしていて。インターネットの時代ではどうやって人のアテンションを取るかがすごく大事になりますけど、ある意味自分の変わりにそれをやってくれているとも言えますよね。コンテンツは流通したがるのでその流れをせき止めず開放していくと、今のD2C的なスタイルに近付いていくんじゃないでしょうか。

──面白いです。ずっと真夜中でいいのに。というアーティストは、「ずとまよ絵描き隊」というTwitter公式アカウントを作り、ファンの方が描いてくれたイラストの中からボーカルのACAねさんとスタッフがたまにリツイートしているんですよね。そうやってどんどん広がっていっていて。

(PCで検索して)今拝見しましたけど、こちらも素晴らしいですね。

──Eveも「Eve Official Art」というアカウントで同様のことをやっていて、佐々木さんのお話に出てきたことを実際にやっているアーティストがしっかり結果を残しているのが面白いなと思います。最後に、佐々木さんから日本の音楽業界やアーティストにメッセージというか、D2C観点から大切にすべきことを教えていただけたらと思います。

D2Cで起きたことはメタ的に全業界で起きることだと思っています。音楽の作り手も今まで業界構造の縛りによって自由にできなかったことがいっぱいあると思うんですよね。例えば権利の話とか作品の流通の話とか。でもインターネットはそういう縛りから解放させてくれて、ゲームをするためのルールが書き変わった状況だと思います。これまでの音楽業界のルールじゃなくて、インターネットを中心としたルールに変わってきていると思うので、そのルールを理解した人がアーティストとしての成功確率も高まるんじゃないでしょうか。それに加えて言うと、新しい世代の価値観の理解ですね。ミレニアル世代とかZ世代と言われますけども、彼らが何を大事にしていて、何に惹かれるのか。そういうところの理解も大事だと思いますね。

佐々木康裕

Takramディレクター / ビジネスデザイナー。D2Cを含むリテール、家電、自動車、食品など幅広い業界でコンサルティングプロジェクトを手がけるほか、大手家電メーカーのデザインアドバイザリーやベンチャーキャピタルMiraiseの投資家メンターも務める。ビジネス×カルチャーのメディアLobsterrを運営。著書に「D2C 『世界観』と『テクノロジー』で勝つブランド戦略」がある。

関連記事

Pet Shop Boysが「rockin'on sonic」出演キャンセル、希望者にチケット払い戻し

ずっと真夜中でいいのに。2年9カ月ぶりアルバム「形藻土」リリース決定、「アルバム」の再定義にこだわる

Eve、中止になった「Smile」公演を6年の時を経て開催

ずっと真夜中でいいのに。大晦日に新情報の発表ありのYouTube生配信実施

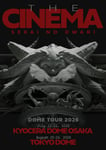

SEKAI NO OWARIが東阪ドームツアー「THE CINEMA」開催

セカオワFukase、ソロアルバムのリード曲「I see you」をクリスマスイブに先行配信

SEKAI NO OWARIが今夜20時にYouTube生配信実施、Stationheadでのアフタートーク配信も

セカオワFukaseが原宿に出現、ソロアルバム広告に印象的なロゴ

キタニタツヤ来秋にアルバム2枚同時リリース 対バン企画にEve、amazarashiら出演