日本における最初のレゲエ作品とは何か? マニアの間でたびたび議論に上る話であるが、アルバム丸ごとレゲエとなると内海利勝の「GEMINI Part.1」(1975年11月5日リリース)であることは間違いない。内海は矢沢永吉、ジョニー大倉、ユウ岡崎とともに伝説的なロックンロールバンド、CAROLで活動したギタリスト。CAROLの解散からわずか半年後、イギリスのレゲエバンドであるThe Cimaronsを迎えて作り上げられたのが内海にとって初のソロアルバムとなる「GEMINI Part.1」だった。一部のリスナーを除いて日本ではまだまだレゲエが知られていなかった1975年の段階で、これだけの充実した日本語レゲエ作品が作られていたというのは奇跡といってもいいだろう。

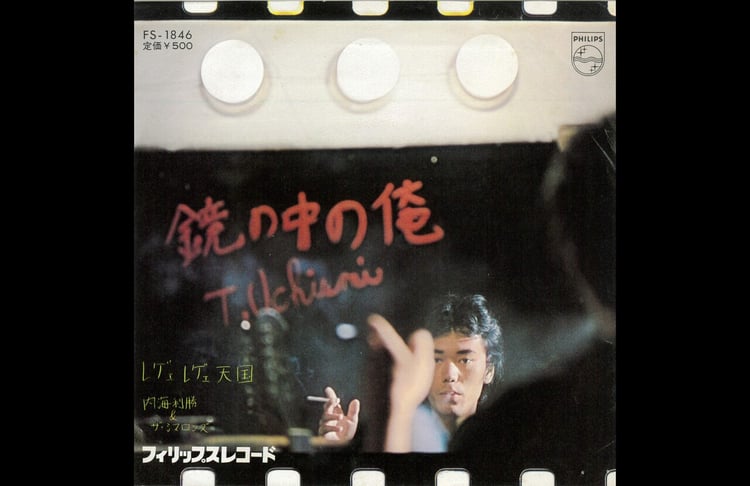

音楽ナタリーでは内海にインタビューを行い、謎を秘めた「GEMINI Part.1」の背景についてじっくり語っていただいた。また、CAROLの大ファンである横山剣(クレイジーケンバンド)、本作収録曲「鏡の中の俺」を和モノDJ文脈から再評価してきた森雅樹(EGO-WRAPPIN')とクボタタケシのコメントも紹介。日本初のレゲエアルバムの謎がついに明かされる――。

取材・文 / 大石始 撮影 / 田中和宏

CAROLの熱狂的ファンから裏切り者と言われた

CAROLは1975年4月13日、東京の日比谷野外大音楽堂で開催された解散コンサートで約2年半の活動に幕を下ろした。矢沢永吉およびジョニー大倉という強烈な個性を放つ2人とともにCAROLのフロントに立ち、いぶし銀のギターを聴かせていたのが内海利勝である。鎌倉出身の内海はブルースをルーツに持ち、CAROL在籍時には「泣いてるあの娘」「夢の中だけ」「娘(クーニャン)」「悪魔の贈り物」などの楽曲を作詞作曲。ソングライターとしての才能も発揮していた。そんな彼がCAROLの解散直後からソロ作の制作を始めたのは当然の流れでもあったはずだ。内海はこう話す。

「ソロアルバムの構想はCAROL時代からあったわけじゃないんですよ。ただ、自分なりの世界観を表現したいと思っていましたし、自分の曲をもっと書きたいという気持ちはあった。ソロになってからは好きなようにやらせてもらおうとも考えていましたね」

CAROLが解散してからわずか数カ月、矢沢とジョニーはCAROL時代とは異なるイメージを打ち出した作品を発表している。ジョニーは自身が主演を務める映画「異邦人の河」のテーマソング「いつになったら / 修理工ブルース」を8月にシングルリリース。矢沢はロサンゼルスで録音を決行したシングル「アイ・ラヴ・ユー, OK」および同名のアルバムを9月に発売した。内海もほぼ同時期、レゲエに取り組んだシングル「鏡の中の俺 / レゲェレゲェ天国」とアルバム「GEMINI Part.1」を世に送り出しているわけだが、そこには「CAROLのイメージを払拭したいという気持ちもあった」と話す。

「でも、みんなCAROL的なものを求めているわけじゃない? 俺がソロで最初にやったのはロックンロールじゃなかったし、当時CAROLの熱狂的ファンからは裏切り者と言われました(笑)。自分の中ではソロでやるにあたって、いろんな可能性を試してみたいという気持ちもあったんですよ」

では、内海はなぜ初のソロ作でレゲエに取り組むことになったのだろうか。制作の経緯についてこう解説する。

「CAROLが解散した直後から、のちに『GEMINI Part.2』として(1976年に)リリースされることになるアルバムを作っていたんですよ。その最中にレコード会社から『The Cimaronsというバンドが来日するから、もう1枚録ってみない?』とオファーがあって。最初は『アルバムを作ってるから無理』と断ったんですけど、聴くだけ聴いてみてよとThe Cimaronsのレコードをもらったんです」

「GEMINI Part.2」は「GEMINI Part.1」の翌年にリリースされた内海の2ndアルバムで、ブルースギタリストとしての彼の魅力を押し出した非レゲエ作品である(矢野顕子と矢野誠が参加)。この2枚のアルバムは一部収録曲が重なっているが、のちに「GEMINI Part.2」としてリリースされる音源の録音が進む中でThe Cimaronsとのレコーディングの企画が立ち上がり、2枚同時に制作が進められることになったわけだ。そこには所属レコード会社である日本フォノグラムのとある思惑があった。

1970年代の日本国内レゲエ事情

「GEMINI Part.1」について触れる前に、当時の日本においてレゲエがどのように捉えられていたのか振り返ってみたい。

60年代にヒットポップスの一種として日本盤がリリースされていたミリー・スモールの「My Boy Lollipop」やデスモンド・デッカーの「Israelites」は別として、ジャマイカ産ルーツレゲエのレコードが日本で発売されるようになるのはBob Marley & The Wailersのアルバム「Catch A Fire」や日本編集のコンピ「レガエ・ミュージック」(解説は中村とうよう)がリリースされた1974年頃から。同じ年には雑誌「ニューミュージック・マガジン」(現在の「ミュージック・マガジン」)でレゲエの特集が組まれている。その前年にはエリック・クラプトンがBob Marley & The Wailersの「I Shot the Sheriff」をカバーし、世界的なヒットを記録していたため、「ニューミュージック・マガジン」を読むような音楽リスナーの間で、ある程度レゲエの存在は認知されていたと思われる。

その頃、日本で海外のレゲエ作品を発売していたレコード会社の1つが日本フォノグラムだ。同社は数多くのレゲエ作品を世界へ送り出してきたロンドンのレコード会社、トロージャンと契約しており、当時「レゲエを日本でプロモートすること」を1つのミッションとしていた。The CimaronsやThe Pioneers、ジョン・ホルトらのトロージャン音源も日本フォノグラム経由で発売され、そうした経緯で1975年8月にはThe CimaronsとThe Pioneersが来日公演を行っている(これが日本で初めての海外レゲエアーティストの公演と思われる)。

CAROLはデビュー以来、日本フォノグラムと専属契約を結んでおり、内海はバンド解散後もそのまま日本フォノグラムに所属していた。つまり、「レゲエを日本でプロモートする」と同時に「ソロアーティストとして内海を売り出す」というレコード会社の思惑が最初にあったわけだ。

「イギリスの本社(フィリップス)から話があったんじゃないかな。レゲエができそうなやつは誰かいないか?と。それで俺のところに話がきたんだと思う。最初は『何を言ってんの? なんでいきなりレゲエ?』と思っていました。『俺、ロックンロールのバンドをやってたんだよ?』って(笑)」

なお、内海が初めてレゲエについて意識するようになったのは、フォノグラムから企画が持ち込まれてからだという。てっきりエリック・クラプトンの「I Shot The Sheriff」がきっかけだとばかり思っていたが、内海はその言葉をやんわり否定し、こう続ける。

「The Rolling Stonesなんかもそうなんだけど、(ルーツである)マディ・ウォーターズのほうを聴いちゃうと、そっちのほうがカッコよく思えちゃうんだよね。『I Shot The Sheriff』にしてもBob Marley & The Wailersのほうが断然カッコよかった。クラプトンにはクラプトンのよさがあるけど、ノリが違うもん。だからね、俺は基本的にルーツミュージックが好きなんです。ストーンズよりマディ・ウォーターズ、クラプトンよりボブ・マーリー」

内海はレコードを通して初めて向かい合ったレゲエのリズムについて「日本人に合うと思いました」と話している。ルーツミュージック寄りの指向と柔軟な感覚を併せ持つ内海だからこそ、レゲエという未知の音楽に取り組むことができたのだろう。

ドラムとベースがこうも違うのか

「GEMINI Part.1」のブックレットに記載されたクレジットによると、レコーディングが行われたのは1975年の8月から9月にかけて。そのプロセスについて内海はこう解説する。

「The Cimaronsと一緒に着いてきたプロデューサーがいたので(註:The Pioneersのオリジナルメンバーであるシドニー・ クルックス)、彼に原曲を聴かせるんですよ。で、それをプロデューサーがレゲエにアレンジしてThe Cimaronsに演奏させて、あとから俺がボーカルとギターを乗せる。そういうレコーディングでした。もう1枚のアルバムを作っていたので俺は彼らのレコーディングには立ち会ってないけど、(上がってきたオケを聴いて)なんでもレゲエにしちゃうからすごいなと思いました」

2枚同時進行という強行スケジュールのため、The Cimaronsとのレコーディングは別々に進められ、また内海は8月に行われたThe CimaronsとThe Pioneersの来日公演にも足を運べなかったというが、彼はThe Cimaronsの演奏に対してこんな感想を持ったという。

「ドラムとベースがこうも違うのかと思いました。ああ、カッコいいなと。ノリが大きいというのかな、普通のバックビートともちょっと違う。独特なんだよね。そのタイム感の違いが大事なんだと思う」

The Cimaronsが演奏するのはジャマイカのルーズなルーツレゲエではなく、イギリスならではのシャープでイカついスキンヘッドレゲエである。日本フォノグラムのスタッフがそこまで意識していたとは思えないが、結果としてCAROLでロックンロールを演奏してきた内海とThe Cimaronsのスキンヘッドレゲエは最高の相性を見せることになる。

「日本代表でやっているんだという気持ちはありましたよ、やっぱり。ナメられちゃいけないからね(笑)。日本で初めてのレゲエアルバムであるということに対する意識はほとんどなかったと思う。とにかく、やっちゃえ!という感覚。当時、レゲエが日本でも少し流行りつつあったけど、そういうことは関係なしに、自分にとってのチャレンジだったし、新しい何かを生み出す可能性を感じていたのかもしれない」

CAROL時代から内海の大ファンであり、「内海さんのオリジナルには一筋縄ではいかない先き取りの音楽センスとルーツ音楽へのリスペクトを感じていました」と話す横山剣(クレイジーケンバンド)は、リアルタイムで「GEMINI Part.1」を聴いたときの感覚をこう振り返る。

「従姉妹の影響でボブ・マーリーをはじめとするジャマイカのレゲエに触れる機会があったり、細野晴臣さんや久保田麻琴さんの音楽にレゲエのエッセンスを感じたことはありましたが、ここまで真っ正面からレゲエに取り組んだ日本のアルバムってのは聴いたことがなかったので衝撃的でした。印象としては粗削りながらも音霊、言ってみればSOUL電波をビリビリに感じる1枚でした」(横山剣)

和モノDJ文脈で再評価された「鏡の中の俺」

「GEMINI Part.1」の中でも最高峰の1曲といえるのが、シングルとしてもリリースされた「鏡の中の俺」だ。冒頭で触れたように、この曲はのちに和モノDJ文脈で再評価され、現在でも一部で熱狂的な支持を得ている。そうした再評価を推し進めた立役者たちは「鏡の中の俺」についてこうコメントしている。

「なんだ、このタフなレゲエの演奏に漂うサイケでファンキーかつロックフィーリングなギタープレイは‼︎ 『GEMINI Part.1』もギタリストはもちろん、すべてのミュージックラバーが唸る名曲ばかり。Never die without hearing it!!」(森雅樹 / EGO-WRAPPIN')

「確か90年代終わりの頃、SLY MONGOOSEのハナちゃん(笹沼位吉)と一緒にDJをしたときに彼がかけていたのがこの曲を知ったきっかけです。『イントロ渋っ! 70年代のルードでクールなルーツ……いや、これはホワイトレゲエかなあ。え、何この乾いた音質、出音、曲、わ、カッコいい! に、日本語だ! ハナちゃん、これ誰?』という感じでした。恐ろしさを感じるほどカッコいい、ただただセンスのいいエバーグリーンなジャパニーズルードレゲエクラシックです」(クボタタケシ)

そうした再評価に対し、内海は「うれしいことはうれしいけど、正直なぜこの曲が今、評価してもらえているのかわからない。ちょっと不思議です(笑)」と話す。

では、なぜ「鏡の中の俺」はDJたちに再評価されることになったのだろうか。この曲で印象的なのは、まずギターのフレーズである。ギタリストとしての内海の魅力を説明する際、CAROL「ファンキー・モンキー・ベイビー」のイントロに象徴されるキャッチーなフレーズがよく引き合いに出されるが、「鏡の中の俺」のイントロも特徴的だ。

「耳に残るフレーズというのはいつも心がけてきましたね。『ファンキー・モンキー・ベイビー』のときも意識していました。矢沢が作る曲はキャッチーじゃないですか。ギタリストとしては負けていられない(笑)」

また、この曲が録音された75年は、レゲエ=トロピカルというイメージが一般的に定着する前の時代。内海はそんな時期にレゲエのリズムを自分の側に引き寄せ、オリジナルな表現を獲得した。だからこそそこにはジャマイカ原理主義的ではない新鮮な響きが込められているのだろう。内海は自身の音楽観をこう語る。

「ブルースも好きだし、レゲエも好き。ジャンゴ・ラインハルトも20代の頃から好きだったし、パーシー・フェイスやクロード・チアリも聴くんですよ。とにかく誰かの真似をするのが嫌だった。原理主義的な人っていうのはブルースにもいますし、レゲエにもいると思うんですよ。(現地と)同じようなものじゃないとダメという。気持ちはわかるんだけど、アメリカ南部の黒人やジャマイカ人と俺らは生活から何からすべてが違うし、彼らのようになれるわけがない。そこから始めるしかないという気はするんだけどね」

その後の内海は横山剣が「早すぎたクロスオーバーミュージック」と評する内海利勝&VGTを1978年に結成。以降も相原誠(元ダウン・タウン・ブギウギ・バンド)らとのTHE MIRRORやジョニー大倉らとのTHE PLEASEなどのバンドで活動するほか、ソロアーティストおよびギタリストとして精力的な活動を続けてきた。

自身名義の最新作は2018年の「mujun」。ブルージーかつAOR的な味わいを湛えた楽曲が並ぶ中、冒頭曲「月と太陽」では再びレゲエに取り組んでいる。現在の内海にとってレゲエはどのような存在なのだろうか?

「自分の中でいろんなジャンルがごっちゃになっちゃってるんです。整理のつかないまま1つになっていて、それはもうしょうがない。そのまま出すしかないんです。あの曲(『月と太陽』)にしてもレゲエをやろうというつもりは全然なかったんだけど、結果的にああなってしまった」

また、この春には内海が長年メンバーの1人として参加するバンド、Peach Blueのアルバム「Beach Combing 2021」がリリースを控えている。Marin Harue(Vo)、長洲辰三(G)、永本忠(B)とともに奏でられるのは、多種多様な音楽的要素を溶かし込んだ大人のポップサウンド。内海は曲によってエレキとアコギを持ち替えながら、味わい深いギターを披露している。現在の内海が目指している音楽とはどんなものだろうか?

「自分が聴きたい音楽をやりたいなと思っています。それは『GEMINI Part.1』の頃から変わらないと思う。うん、自分が求めているものはそんなに変わらない気がするね」

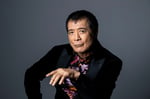

内海利勝(ウチウミトシカツ)

1972年に矢沢永吉(B, Vo)、ジョニー大倉(G, Vo)、ユウ岡崎(Dr)とともにロックバンドCAROLを結成し、リードギタリスト&ボーカリストとして活躍。1975年のバンド解散後はソロアーティストとして活動を開始し、同年9月に1stアルバム「GEMINI Part.1」をリリースする。以降、ソロ活動に加え、内海利勝&V-G-T、THE MIRROR、THE PLEASE、Peach Blueなど、さまざまなバンドに参加。またギタリストとして内田裕也、宇崎竜童、原田芳雄、古市コータローなどそうそうたるアーティストのレコーディングやライブで卓越したプレイを披露している。最新ソロアルバムは2018年12月リリースの「mujun」。

関連記事

福岡「CIRCLE」にkanekoayano、Ovall、くるり追加 出演DJも決定

スカパラのフルオーケストラツアーに中納良恵、ハナレグミ、田島貴男がゲストボーカルで出演

栃木県足利市で開催「ASHIKAGA MUSIC GARDEN」にEGO-WRAPPIN'、折坂悠太ら

EGO-WRAPPIN'、春恒例ホールツアー「HALL LOTTA LOVE」追加公演決定

ハナレグミ恒例の「THE MOMENT」終幕、内田也哉子&中納良恵とのコラボも実現

矢沢永吉の東京ドーム公演が映像ソフト化、数々の名場面を追体験

吾妻光良 & The Swinging Boppers、満員の渋公で豪華ゲストを交え繰り広げた“特別な宴”

江利チエミの92作品537曲、全世界配信が本日スタート

矢沢永吉「止まらないHa~Ha」「トラベリン・バス」ライブ映像公開、紅白の熱狂冷めやらぬ中