音楽ナタリーとソニー・ミュージックレーベルズのアナログ盤専門レーベルGREAT TRACKSによるコラボレーション企画第4弾として、ROTTEN HATSが1992年に発表したメジャー1stアルバム「SUNSHINE」が本日5月21日にアナログ盤でリリースされた。

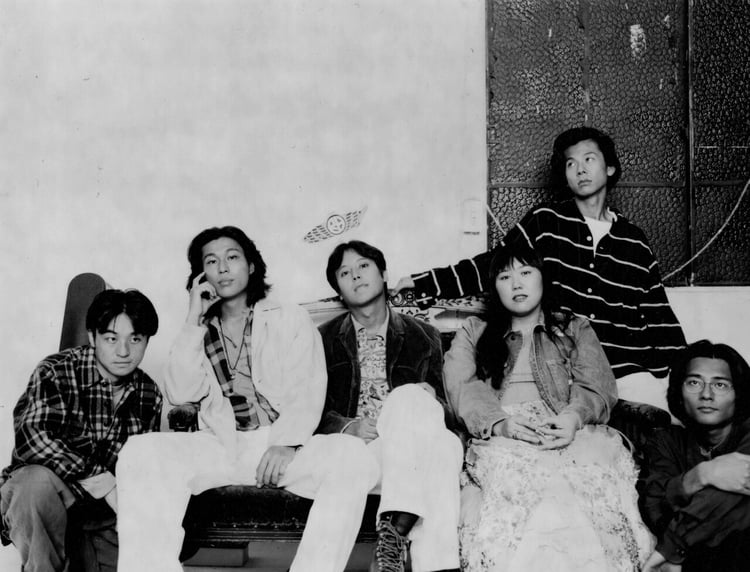

ROTTEN HATS は、のちにヒックスヴィルとGREAT3の2バンドで活躍することになる6人よって結成されたバンド。1992年にメジャーデビューを果たすと、アメリカンルーツミュージックやAORなどを取り入れた個性豊かな音楽性で注目を浴びた。1994年の解散後も、メンバーの木暮晋也(G)、片寄明人(Vo, G)、高桑圭(B)、真城めぐみ(Cho)、中森泰弘(G)、白根賢一(Dr)は、各バンドやユニットでの活動と併行し、さまざまなミュージシャンのサポートやプロデュースを手がけるなど幅広い活動を続けている。

音楽ナタリーでは「SUNSHINE」のアナログ化に合わせて、結成前からのバンドの成り立ちや、渋谷系前夜に他のアーティストとは一線を画したその音楽性について、中心メンバーだった木暮と片寄にインタビュー。彼らの証言を交えながら、ROTTEN HATSの足跡と唯一無比の個性と魅力を探ってみたい。

取材・文 / 佐野郷子

始まりはネオGSシーンから

ROTTEN HATSのメンバーは、のちの渋谷系ムーブメントを支えたネオGSシーンを出自に持つ。その一角を担ったのが木暮晋也、高桑圭、白根賢一らが1986年に結成したワウ・ワウ・ヒッピーズだ。高校時代から宅録を重ね、音楽の世界に進むべく上京した木暮は、高校の同級生でもある現Original Loveの田島貴男とともにその道を探り始める。

「大学時代に田島と一緒にデモテープを持ってライブハウスを回ったんですが、どこもなんの反応もなく、そうこうするうちに田島がレッド・カーテンというバンドを結成して、渋谷のLa.mamaが貸し切りなら出演OKということになった。僕とボーカルの宗像淳一はまだバンドがなかったので音楽雑誌『FOOL'S MATE』にメンバー募集の告知を出して、それに応募してきたのが(高桑)圭と(白根)賢一でした」(木暮)

高桑圭と白根賢一は小・中学時代からの同級生で、ベースとドラムのリズム隊。初対面から「YMOとJapanが好き」という2人と木暮は意気投合する。木暮が通っていた大学の音楽サークルの部室でThe Beatlesの「Twist and Shout」を演奏してみたら相性もよく、1986年にワウ・ワウ・ヒッピーズを結成。レッド・カーテン、グランドファーザーズらとともにLa.mamaのステージに立った。

「僕は“郡山のロバート・スミス”を自称するようなニューウェイブ少年だったんですが、地元には同好の士がいなかった。だから東京で圭と賢一と出会ったときはミラクルなメンバーが集まったと思いました」(木暮)

80年代のUKニューウェイブに多大な影響を受けた木暮は「上京した頃はThe Cureみたいなゴシック系のバンドを目指していた」が、80年代半ばにネオサイケに開眼する。

「きっかけは、当時最も先鋭的なバンドとして君臨していたXTCの変名バンド、The Dukes Of Stratosphear。そこからニューウェイブのバンドが影響を受けた60年代サイケデリックをさかのぼっていった」(木暮)

木暮が近年SNSに写真を投稿した、1986年に制作したカセットテープには、ジミ・ヘンドリックス、The Byrds、Loveといった60年代サイケデリック~アートロックが収録され、当時の彼らの志向がうかがえる。

「賢一にバンドはこういうサウンドの方向でいきたいと渡したテープです。年長者には『はっぴいえんどに似ている』と言われたこともあったんですが、当時は聴いたことがなくて。60年代にはっぴいえんどが影響を受けた音楽を僕らも聴いていたということなんです」(木暮)

ワウ・ワウ・ヒッピーズは、ザ・ファントムギフト、THE COLLECTORS、ザ・ストライクスといったネオGS界隈のバンドと新宿JAMなどで対バンし、彼らが一堂に集結したオムニバスアルバム「ATTACK OF…MUSHROOM PEOPLE」(1987年)にも参加している。

「バンド仲間は一気に増えていったんですが、僕らは硬派なモッズ系とはあまり仲よくならなくて(笑)。その中で真城めぐみがコーラス、中森泰弘さんがサポートギターで参加していたペイズリー・ブルーとだけは打ち解けることができたんです」(木暮)

真城のいた女性3人組のコーラスグループ、ペイズリー・ブルーはオムニバスアルバム「MINT SOUND'S X’MAS ALBUM」(1987年)にその貴重な音源が残されている。中森が在籍していたザ・ハワイズは、「リズム&ブルースの曲を独自の解釈の日本語詞を付けて歌う」ユニークなバンドだったという。

「中森さんはカメラマンでもあったので、ネオGSバンドの写真をよく撮影していたし、家が近所だったからお互いの家を往き来するような間柄になり、どんどんコミュニティが広がっていった感じでしたね」(木暮)

片寄明人が受けたワウ・ワウ・ヒッピーズの衝撃

片寄明人もまた、高校時代からライブハウスに通い、THE BIKES~THE COLLECTORSの加藤ひさし、古市コータローらの周辺にいた。

「映画『さらば青春の光』を観てThe WhoやThe Jamを入口にモッズにハマり、高校時代に客として新宿JAMや新宿LOFTに通うようになったんです。そこでTHE COLLECTORSと同じイベントに出ていたワウ・ワウ・ヒッピーズを初めて観たんですけど、Crosby, Stills& NashやThe Cyrkleのカバーを演奏していて驚いたんですよ。それで木暮くんに話しかけたのが最初ですね」(片寄)

「片寄とはワウ・ワウの後期に出会ったのかな。話してみたらTHE COLLECTORSのファンなのにニール・ヤングやヴァン・ダイク・パークスが好きなやたら音楽に詳しい変わったやつだなと思った記憶があります」(木暮)

その頃の片寄はすでにモッズから、ロングヘアにジーンズというルックスになっていたらしい。

「それはGrateful Deadの影響なんです。僕の同級生の中にはアメリカに留学するやつがけっこういて、彼らが帰国するとデッドヘッズになっているというパターンがあり、僕も急速にアメリカの70年代の音楽にのめりこんでいくようになりました」(片寄)

「音楽には誰にも負けないほど詳しい自信があった」という片寄だったが、高校時代は聴くだけで、バンドは未経験だった。

「バンドにはずっと憧れはあったので、そんな渋い曲をプレイしているワウ・ワウに衝撃を受けて、この人たちと一緒にバンドをやりたいと思ったんです。彼らが解散したと聞いて、これはチャンスだとばかりに『僕もたくさん曲を書いているから聴いてくれないか?』と木暮くんに近付いたんですが、実はまだ1曲も書いたことがなかった(笑)」(片寄)

木暮は約2年半活動したワウ・ワウ・ヒッピーズの解散後、輸入盤と中古盤を扱う渋谷のレコードショップ、ハイファイ・レコード・ストアでアルバイトを始めていた。

「急に暇になっちゃって宙ぶらりんだったんです。それで片寄の家に遊びに行って2人でレコードを聴いたり、片寄がハイファイに来たりして親しくなっていった」(木暮)

いち音楽好きに過ぎない片寄にギターのチューニングから弾き方まで教えたのも木暮だった。

「2人で練習しているうちに、ライブをやってみようか、一緒に曲を作ってみようかとなり、アコースティックデュオとして1990年に始めたのがROTTEN HATSでした」(木暮)

木暮&片寄のデュオで始まったROTTEN HATS

ROTTEN HATSというバンド名はRough Tradeからリリースされたロバート・ワイアットのアルバム「Old Rottenhat」(1985年)に由来する。

「80年代はRough TradeやCherry RedのようなUKのインディーズレーベルの音楽に夢中だったし、Sex Pistolsのジョニー・ロットンは僕らの世代のヒーローでもあるので、ロットンというワードが入っている『Rottenhat』にピンときたんだと思います」(木暮)

しかし、木暮、片寄の2人が初ライブで演奏したのは少しばかりのオリジナルと、シンガーソングライターのジェームス・テイラーや、R&Bシンガー、ボビー・ウーマックの楽曲のカバーだった。ニューウェイブ~ネオサイケとは大きく異なる音楽的志向の変化はどのように訪れたのだろう。

「僕はハイファイでバイトしていたことが大きいですね。店番をしながら自由にレコードが聴けたので、シンガーソングライターやアメリカのルーツミュージックを聴き込むようになっていったんです」(木暮)

「僕がノーザンソウルやモータウンも好きだったので、ROTTEN HATSの最初のライブではそういった楽曲もプレイしました。ただ、木暮くんにしたら初心者の僕とのライブは悲惨だったと思います。今でもよく覚えているのは、ライブ終了後、木暮くんが新宿JAMの狭い楽屋の床に仰向けになって、深いため息をついていた光景だから」(片寄)

音楽の知識だけは豊富だったものの、実際に音を出してみると自分の歌やプレイが理想とはほど遠いことを片寄は人生初のライブで痛感した。

「ところが、ライブを観ていたミニコミ誌『英国音楽』の小出亜佐子さんやbridgeのカジヒデキくんが僕らのことを気に入ってくれて、小出さん企画のイベントにbridgeと出たり、そっちのフィールドで面白がってもらえたこともあったんです。同い年で、すでにデビューしていたフリッパーズ・ギターには『えっ? 今、ネオアコ?』という感覚もあったんですが、曲もいいし、正直言うと悔しかった。だからこそ彼らと同じようなことは絶対やりたくないというのは明確にありましたね」(片寄)

その一方、ワウ・ワウ・ヒッピーズ脱退後の高桑と白根は、ナポレオン山岸(ネオGSシーンを代表するバンド、ザ・ファントムギフトのボーカリスト)の弟、山岸ケン(G)とガレージインストギターバンドGREAT3を結成し、下北沢SLITSのイベント「ガレージ・ロッキン・クレイズ」などで活動。片寄が高桑や白根と話をするようになったのもSLITSだった。

「バンド界隈で、僕以外にGreatful DeadのTシャツを着ている人を見たのは圭が初めてだった。しかも、デッドだけじゃなくて、当時は友達の前で話すのもはばかられたAORも好きだと(笑)。この人とは気が合いそうだと直感しましたね」(片寄)

90年代前後、長髪にデッドのTシャツは「逆張りだった」と片寄は振り返る。渋カジ、アメカジと呼ばれる風俗が生まれる少し前の頃だ。

「そう。ビンテージジーンズが流行り始めるタイミングとROTTEN HATSの結成は奇しくも重なっていたんですよ」(片寄)

画廊でのアコースティックセッションを経てバンド編成に

木暮と片寄によるROTTEN HATSは、片寄の実家が経営していた画廊でリハーサルや曲作りを行うようになる。自由に音が出せるうえにスタジオ代もかからないとなれば、仲間が集うのは必然だった。そこに高桑や白根が現れ、噂を聞きつけた真城と中森もセッションに参加するようになってゆく。

「楽しいから集まってくる。言ってみればサークルの延長ですね。バンドやろうぜ!というガチな感じではなくて」(木暮)

「最初はうちの3畳ほどの地下倉庫でやっていたんですが、人が集まりだしてからは閉店後の画廊で練習していました。僕が親しくしていたDeep & Bitesのコンちゃんこと金野由之さんがパーカッションで参加したこともあったし、当初はメンバーも流動的でした」(片寄)

モダンフォークやジャグバンドに惹かれ、木暮はバンジョー、中森はマンドリンを購入。高桑のウッドベースはネオロカビリー好きが高じてだというが、それらアコースティック楽器を使って音を鳴らすことが楽しかった。

「ハイファイの店主が麻田浩さん(トム・ ウェイツをはじめ数々のミュージシャンを招聘した伝説のプロモーター)とつながりがあったので、僕も来日した海外ミュージシャンの送り迎えやライブの手伝いをしていたんです。今思えば、ダン・ヒックスやJim Kweskin Jug Bandを生で観て衝撃を受けたことがROTTEN HATSに与えた影響は大でした」(木暮)

1989年のダン・ヒックスの初来日公演には田島貴男やフリッパーズ・ギターの小山田圭吾と小沢健二の姿もあったというが、インターネットもYouTubeもない時代に本国アメリカでも通好みと言われる音楽を彼らがこぞって聴いていたのは、レコードショップやライブの現場が音楽フリークの好奇心を駆り立てる重要な場所だったということでもある。

「リアルタイムで知らなかった自分たちには、オールドタイムの音楽がすごく新しいものとして聞こえたんです。いわゆるロックとは違うけれど粋でカッコいい踊れる音楽だなって。ROTTEN HATSでアコギを弾くようになって、メロディや曲のよさに重きを置く曲作りに目覚めていった気がします」(木暮)

「僕もハイファイに置いてあるレコードのようなオリジナル曲を必死に作ろうとしていて。ROTTEN HATSの最初期に書いたのが『ALWAYS』や『Rotten Hat Rag』でした。最初のデモテープは、小学校からの同級生で、今はグラフィックデザイナーとして活躍している岡田崇くんの家で録音したと思う」(片寄)

渋谷クアトロワンマン満員~メジャーデビューへ

80年代後半のネオGS期から時が経ち、90年代に入るとそれぞれが独自の音楽を模索する中、ROTTEN HATSは2人組のデュオから5人組のバンド編成となり、アメリカに留学した白根が帰国するまでは、元フリッパーズ・ギターの荒川康伸がサポートでドラムを叩き、インディーズ盤のレコーディングにも参加している(1991年12月に白根が正式に加入)。

1991年にはTHE LONDON TIMESの片岡健一が結成したバンドFREDERICKの企画によるコンピレーションアルバム「INNOCENCE & PEPPERMINTS」にbridge、Roof、Philipsらとともに参加。同年11月25日にはUK.PROJECTから7曲入りCDアルバム「ROTTEN HATS」と7inchアナログシングル「Christmas for you」をリリースした。

「バンドの楽しさがあふれているのはインディーズの1stアルバム」と木暮も片寄も言うように、バンド編成になってからはライブの動員も順調に増え、アルバムのリリースライブでは渋谷CLUB QUATTROを満員にしている。

「のちに渋谷系と呼ばれる新しいタイプのバンドが次々生まれて注目される流れに僕らもなんとなく乗っかっていたんですよね」(片寄)

1991年は、Original Loveがメジャー1stアルバム「LOVE! LOVE! & LOVE!」、フリッパーズ・ギターが3rdアルバム「ヘッド博士の世界塔」を発表。渋谷系という言葉が生まれつつあった時期でもある。

「フリッパーズの大躍進でシーンがざわついてきて、身近な人たちがブレイクしていくのを僕らは真横で見ているような状況でした。ROTTEN HATSのライブにもレコード会社の人たちが来るようになって、ゆるく活動していた僕らにもメジャーデビューのチャンスが巡ってきた」(木暮)

そしてROTTEN HATSは1992年に設立したばかりのキューン・ソニーレコード(現キューンミュージック)からメジャーデビューが決まった。

メジャー1stアルバム「SUNSHINE」リリース

今回、初アナログ化されるアルバム「SUNSHINE」は1992年9月21日にリリースされた、ROTTEN HATSにとってのメジャーデビュー作になる。アルバムの1曲目を飾る「WALK RIGHT IN」は、1962年にThe Rooftop Singersがヒットさせたナンバーに中森が日本語詞を乗せたジャグバンドらしい陽気な曲だ。

「カバーの2曲、『WALK RIGHT IN』とT-ボーン・ウォーカーの『T-BONE SHUFFLE』はバンドでライブを始めたときの課題曲で、自分たちがいいムードでプレイできる曲だったんです」(木暮)

ジャグバンドやケイジャンで使用されるウォッシュボードには70年代から活躍する通称アリちゃんこと松田幸一が参加。真城がリードボーカルを務める木暮作の「LIMBO」は、バンジョー、マンドリン、ウッドベース、カズーがにぎやかに奏でられるテックスメックス風味のナンバーとなっている。

「『STAY』にペダルスティールギターで参加していただいた駒沢裕城さんやアリさんには憧れ目線でしたね。当時はまだペダルスティールを見たことさえなかったし、僕ら世代のバンドでそういう楽器を使う人たちもいなかった」(木暮)

アルバムに収録されたオリジナル曲は主に木暮と片寄が作詞・作曲を手がけており、高桑はシングルになった「STAY」を作曲、「ONE FINE MORNING」はのちにGREAT3となる片寄、高桑、白根が共作している。

「木暮くんの部屋で共作した『DRIVE』は今でも好きな曲です。『ONE FINE MORNING』は賢一がピアノでポロッと弾いた断片から生まれたんですが、圭も賢一も曲を作るようになったのはROTTEN HATSからでした」(片寄)

「真城がリードボーカルの曲、『LIMBO』と『REMINISCENCE』の作曲を僕が担当していたのは、その後を思うと興味深くもありますね。ハーモニーを重要視していたのはキーボードがいないという理由と、メンバー全員が歌えるバンドを目指していたからなんです」(木暮)

The Fifth Avenue Bandを彷彿とさせるポップチューン「ALWAYS」、小気味いいビートとハーモニーが抜群の「DRIVE」、メロウかつサイケな展開の「ONE FINE MORNING」、ウエストコートロックのような疾走感のある「ON MY MIND」、ドリーミーなソフトロック調の「REMINISCENCE」など、バラエティに富みながらも1曲1曲の完成度は高く、アルバム「SUNSHINE」には今聴いてもエバーグリーンな魅力がある。

「シングルは当初『ALWAYS』の予定でジャケットまでできていたんですが、ドラマ『ホームワーク』の挿入歌になることが決まって急遽『STAY』になりました。売上げは正直渋い感じでしたね。その一方、稲垣潤一さんが歌う主題歌の『クリスマスキャロルの頃には』が大ヒットしたことで、肩身が狭くなって、メジャーのプレッシャーを感じるようになっていくんです」(片寄)

アルバムのプロデュースを手がけたのは、メンバーが好むアメリカの音楽に精通し、メジャーのフィールドで実績のあるギタリスト / プロデューサーの佐橋佳幸だった。

「佐橋さんとはハイファイ時代に面識はあったんですが、僕らはプロデュースされることが初めてだったので衝突することもありました。自分が目指していたやり方や想像していた世界観とのギャップがあったんです。というのも、まだ僕らがバンドとして固まっていなかったからなんですけどね。6人がまちまちの個性と意見を持っているバンドをまとめるのは佐橋さんも大変だったと思います。のちに僕もプロデュースを手がけるようになって、佐橋さんの苦労がわかるようになりましたが、ROTTEN HATSの頃はまだまだ未熟でした」(木暮)

「あの頃は頭の中で鳴っている音に自分の実力が追いつかないもどかしさがあったんだけど、佐橋さんはそれを形にしてくれた。おかげで僕のAOR的な側面が出せるようになったし、音の積み重ね方や分数コードなど学ぶことがたくさんありました」(片寄)

メジャーの流儀やプロフェッショナルの洗礼を受けながら完成した「SUNSHINE」はチャートの順位こそ振るわなかったものの、渋谷系前夜の熱を帯びたシーンで彼らが放った陽光きらめくようなポップチューンや愉快なジャグは今なおみずみずしく、フレッシュに響く。

「インディーズ盤にあった素朴さが減ってしまったところはあるかもしれないけれど、荒削りな部分が修正された分、時代を超えて聴けるアルバムになったのかなとも思う」(片寄)

「混沌とした状況で作ったから悔いがないとは言えないけれど、そのときは精一杯だったし、あの時期にしか生まれ得ないアルバムであることは確かですね」(木暮)

アルバム2枚を残し解散、それぞれの道へ

「ROTTEN HATSは時代性とか流行を意識せず、好きな音楽を仲間と楽しくやっていきたかったバンドだったんですよね。そんな姿勢のままメジャーに行っちゃったんで短命に終わってしまったけれど」(木暮)

アルバムジャケット(アートディレクターは信藤三雄)のイメージからカントリーバンドに勘違いされたり、自慢のビンテージジーンズも「吉田栄作?」と思われたり。おしゃれでキャッチーな渋谷系と路線を異にした彼らはメジャーで戸惑うことも多々あったという。

「今でこそいろいろな音楽性が混じり合ったひと言で形容できないようなバンドが増えましたが、ROTTEN HATSは、まさにそういうバンドだったんです」(片寄)

メジャーの活動期間には野外フェスや大規模イベントにも出演し、全国ツアーも実施。彼らが放つ伸びやかでハッピーな空気は観客やリスナーを笑顔にさせるものだった。

「当時、一番仲がよかったのはフィッシュマンズ。佐藤伸治くんと僕でThe Beach Boysの『Darlin'』を日本語詞にしてフィッシュマンズとROTTEN HATSで演奏したこともある。今、木暮くんはフィッシュマンズのサポートギタリストとして欠かせない存在になっていますが、バンド後期に佐藤くんが『片寄、解散するなら木暮はもらうぞ』と言っていたのが本当にその通りになった」(片寄)

ROTTEN HATSは1993年に2ndアルバム「Smile」をリリースするが、1994年に解散。彼らはその後、ヒックスヴィルとGREAT3に分かれ、両バンドは30年後の現在も活動を継続している。さらに各メンバーはミュージシャン、プロデューサーとしても幅広いフィールドで活躍。今や日本の音楽シーンに欠かせない存在となっている。

「ROTTEN HATSでの試行錯誤があったからこそ今があると思います。バンドは長続きしなかったけど、今も音楽を続けられているのはあのとき成功しなかったからで、そこで自分を立て直すことができました」(木暮)

「僕はROTTEN HATSがなかったら絶対デビューできていなかったし、ギターもろくに弾けなかった自分をフックアップしてくれた木暮くんには本当に感謝しています。振り返るとメンバー全員が素晴らしい才能を持っていた。彼らと一緒に音楽の世界に飛び込めた自分は幸運でした」(片寄)

80年代のネオGSシーンに端を発し、日本のポップ / ロックの多様化が一気に進んだ90年代前半、ROTTEN HATSはその音楽性、バンドスタイルともに唯一無比の存在だったと言える。

「青春を振り返るときの一抹の胸の痛みは今もあるけれど、ROTTEN HATSは、あのとき、あの一瞬にお互いの道が交差して生まれたバンドだったんですよね。今となっては夢の中の出来事のようだけど、残したアルバムで僕らの原点を知ってもらえたら」(片寄)

「僕たちがかつて過去のレコードをさかのぼって聴いて新鮮な発見をしたように、新しい世代の音楽ファンが『SUNSHINE』を聴いてくれたらうれしいですね。メンバーと出会い、作品が残り、こうしてアナログがリリースされることが奇跡みたいなことですから」(木暮)

プロフィール

ROTTEN HATS(ロッテンハッツ)

木暮晋也(G)、片寄明人(Vo, G)により1990年に結成。その後、高桑圭(B)、真城めぐみ(Cho)、中森泰弘(G)、白根賢一(Dr)が加入し6人組のバンド編成へ。91年11月にUK.PROJECTから7曲入りCDアルバム「ROTTEN HATS」と7inchアナログシングル「Christmas for you」をリリース。翌92年9月にアルバム「SUNSHINE」でメジャーデビューを果たす。93年にはメジャー2ndアルバム「Smile」を発表。カントリー、ウエストコースト、スワンプロック、テックスメックスなどのアメリカンルーツミュージックやAORなどを取り入れたサウンドで人気を博すも94年春に解散。その後、片寄、高桑、白根はGREAT3、木暮、真城、中森はヒックスヴィルを結成した。

関連記事

「ROOTS66」会見に小泉今日子、大槻ケンヂ、斉藤和義ら66年生まれの19名ずらり!語られた“丙午”の一体感

SHAKKAZOMBIE・TSUTCHIEのソロ1stアルバムがサブスク解禁 スチャ+ロボ宙、曽我部恵一、ECDら参加

青山陽一が徳間ジャパン時代に発表したアルバム4作品がサブスク解禁、ボーナストラックも収録

Caravan恒例新年祭、今年は「HOMEWORK」をバンド編成で披露 振る舞い酒はスパークリング日本酒

丙午ミュージシャンが10年ぶり集結「ROOTS66」小泉今日子、早見優、永井真理子も初出演

Chara、誕生日当日に400名限定のバースデーパーティ「HOMEMADE AURORA」開催

佐野元春 & THE COYOTE BAND、オリジナルを超える気持ちで「レイン・ガール」新録

フィッシュマンズ台湾での初海外ワンマン盛況、満員の会場に鳴り響いた「マオ・ムー」コール

生活の設計がGREAT3片寄明人プロデュース曲を発表、日テレお天気コーナーのタイアップも決定