フリッパーズ・ギターの1stアルバム「three cheers for our side~海へ行くつもりじゃなかった」が1989年にリリースされてから今年で30年を迎えた。11月には1991~2001年までの楽曲を小西康陽がセレクトしたピチカート・ファイヴの7inchアナログ16枚組ボックスがリリースされ、また小沢健二が13年ぶりのアルバム「So kakkoii 宇宙」を発表するなど、折からの90年代ブームとも相まって、 “渋谷系”周辺のカルチャーにここ最近再び注目が集まっている。そうした動きに合わせて、音楽ナタリーでは短期集中連載を展開。複数のコンテンツを通じて渋谷系を多角的に掘り下げていく。連載第1回となる今回は“渋谷系の仕掛け人”とも呼ばれる元HMV渋谷のマーチャンダイザー、太田浩氏へのインタビューをお届けする。

レコード店員としてのキャリアスタート

1990年代に日本の音楽シーンで起きた渋谷系ブームとはなんだったのか? 渋谷という街で局地的に人気を集めたとされる“渋谷系”は、いつ生まれ、どのような経過で浸透していったのか。いまだに検証が続くこのテーマを深堀りするべく、“渋谷系の仕掛け人”と呼ばれた人物にご登場いただいた。その人物とは90年代当時、“渋谷系の総本山”として知られるHMV渋谷のマーチャンダイザーを務めていた太田浩氏。ブーム前夜から店頭に立ち、渋谷系文化の勃興から全盛期を現場で見つめ続けた氏に、その変遷と自身の経験を語ってもらった。

太田氏のキャリアは1981年に始まる。高校卒業後、建築の専門学校在籍中に輸入盤のレンタルレコード店を手伝い、洋楽好きの趣味も相まって、音楽 / 映像ソフト販売の大手チェーン、新星堂・ディスクインに19歳で入社。

「新星堂には輸入盤を扱う店が3店舗あったんですが、僕が最初に入った吉祥寺のディスクイン・ナンバー2は輸入盤と国内盤の両方を扱っていて、洋楽と一緒に当時はニューミュージックと呼ばれていた邦楽も置いていたんですよ。今思えば90年代のHMV渋谷みたいな商品構成でした」

太田氏が入社した81年は、大滝詠一の「A LONG VACATION」がリリースされ、YMOが飛ぶ鳥落とす勢いで人気を博していた頃になる。

「僕が入ってすぐにYMOを東京でたくさん売った店ということで細野晴臣さんが来店することになったんですけど、早い時間から店に小学生がいっぱい来ちゃってね。あのときのYMOブームを物語るエピソードでしょ」

その後は新星堂の他店舗に配属され、80年代後半に新宿店に異動。生テープ、レコード針の担当から始めて、念願の洋楽担当になるまでの9年間でレコード店の仕事をひと通り叩き込まれた。

「1990年に新宿にヴァージン・メガストアーズがオープンすると知り、輸入盤店に戻りたいという願望もあったので履歴書を送ったら、書類選考で落ちて。それから1カ月も経たないうちに電話があったんです」

日本第1号店HMV渋谷のスタッフに

太田氏がヘッドハンティングされたのは、イギリスに本拠地を置くHMVの日本法人HMVジャパン。その日本第1号店のHMV渋谷のスタッフとして声がかかったのだ。90年11月16日、現在MEGAドンキホーテ渋谷本店がある場所にHMV渋谷はオープン。当初は洋楽のロック担当だった太田氏だが、邦楽担当者の異動に伴い、翌年にはその後任を担うことになる。

「前任者が新星堂の同僚だったので、店長から指名され、仕事に煮詰まっていたこともあって、とりあえずやってみようかと。それまで邦楽にはほとんど興味がなかったんですよ。新星堂時代にポリスターの洋楽営業の人に『これ日本人なんですが、英語で歌っているんで聴いてみてください』と言われて、ほったらかしていたのがフリッパーズ・ギターの1stアルバムでしたから(笑)」

渋谷はすでにタワーレコード、WAVEなどの大型店舗があり、個性的な輸入盤店もひしめく激戦区。その状況の中でいかに独自性を出していくかは最大の課題でもあった。91年、太田氏はHMV渋谷1階の邦楽売り場を担当することになったが、売り場に用意された什器はわずか10台。外資系大型CDショップの主力商品はあくまでも洋楽、輸入盤だったのだ。

「小田和正や米米CLUBが爆発的に売れていた頃ですが、売り場が狭いから店頭に出せるCDは20枚くらい。すぐに売り切れてすぐに補充……の繰り返しでした。そんな中、僕が邦楽担当になってすぐ、レコード会社からフリッパーズ・ギターが解散するというFAXが送られてきたんです。バイトの女の子が『これ、貼ったほうがいいですよ』って言うので、店内に張り出してみたら、お客さんが次々集まってきた。その光景はよく覚えていますね」

前任者から、「フリッパーズ・ギターは品切れさせてはいけないアーティスト」とは聞いていた。新星堂の元同僚からは東京スカパラダイスオーケストラやスチャダラパーを教えられ、売り場ではピチカート・ファイヴや、この年にメジャーデビューしたORIGINAL LOVEが確実に売れ始めていた。太田氏が「この作品は渋谷で売れるらしいですよ」と、レコード会社のセールス担当者から聞くようになったのもこの時期からだという。

「メーカーサイドも渋谷で売れるかどうかの確証はないわけで、僕にしても邦楽を担当するのは初めてでしたから、お客さんの声を現場で拾うしかなかったんですよ。だって、店で毎日のようにお客さんに『BLOW-UP』ありますか?と、聞かれるわけですから、これは一体なんなんだろうと」

瀧見憲司が興し、のちに渋谷系を代表するインディーレーベルとなるCrue-L Recordsの最初のコンピレーション「BLOW-UP」のことだ。カヒミ・カリィやBRIDGEも参加していたこのコンピは1991年11月にリリースされ、渋谷界隈で静かに人気を集めていた。店頭で客の声に耳を傾けつつ、太田氏は“メジャーの邦楽とは違う何か新しい動き”について学習とリサーチを始めるようになる。

「ミュージシャンとDJのつながりや人脈を知るには、フリーペーパーの『DICTIONARY』が役に立ちましたね。デザイナーの小野英作さんが作っていた『コロコロcud』は当時の若者のセンスにあふれていて面白かったし、創刊間もない『Barfout!』も読み込んでいました」

価値観を変えるアーティストたちの登場

それまでリスナーとしても洋楽一辺倒だった太田氏の価値観を変えるアーティスト、音楽も次々登場する。

「VENUS PETERのライブに行ったら、真っ暗なフロアで50人くらいの観客が踊り狂っていて、『ここはマンチェスターか?』と思ったし、演奏もしないでファッションショーみたいなことをやっていたピチカート・ファイヴもカルチャーショックでした。これは新しいし、面白いぞと思いましたね」

HMV渋谷の徒歩圏内には渋谷CLUB QUATTROやON AIRといったライブハウスがあり、仕事を抜け出してライブの現場で何が起きているかを確かめに行くこともできた。

「ORIGINAL LOVEの田島(貴男)さんとお客さんが生み出す親密なコール&レスポンスは新鮮でしたね。その醸し出す空気は僕の中で1つの基準になって、新人の売り込みで『一度ライブを観てください』と言われると、演奏よりもライブでコール&レスポンスができているかどうか観に行く感じでしたね」

渋谷のROOM、青山のMIXなどのクラブにも足を運んだ。

「それまでは“DJカルチャーというものが日本にもあるらしい”程度の認識でしたが、うちではUnited Future Organization(U.F.O)の『LOUD MINORITY』(1992年)がすごく売れたんですよ。クラブジャズイベント『routine』を主宰していた小林径さんのバースデーイベントで初めて芝浦のGOLDに行ったときは、いちDJの誕生日がこれだけ盛り上がるのかと驚きました」

店頭に加え、ライブやクラブでも新しい音楽シーンの勃興を感じていた太田氏は、そこに関わるスタッフと知遇を得て、ある確信を深めてゆく。

「レコード会社のディレクターの方も店に立ち寄ってくれるようになって、話をしてみると、僕と同じように洋楽を聴いてきた世代なんですよ。今育ちつつある音楽にも洋楽を好きな人が携わっているという信頼感が生まれて、洋楽一筋で来た僕も自信を持って推せると思うようになっていきました」

そのトリガーとなったのが、ORIGINAL LOVEの2ndアルバム「結晶 -SOUL LIBERATION-」(1992年)だった。

「『結晶』はフュージョンを聴いてきた自分にも共鳴できたし、信藤三雄さんのレトロなアートワークも新鮮だったので、リリースされたときは什器1台を使って並べました。そのディスプレイを見た隣の化粧品店のファンの女の子が、『HMVって東芝EMIと癒着しているんですか?』って聞いてきたくらい(笑)」

伝説の「SHIBUYA RECOMMENDATION」

今も語り継がれているのが、太田氏が手がけた「SHIBUYA RECOMMENDATION」というコーナーだ。その後、渋谷系と呼ばれることになるアーティストのCDを輸入盤の紹介文のようなスタイルでレコメンド。今では当たり前になった“レコメン”を邦楽でいち早く取り入れ、予約カウンターには新譜情報と共にライブやクラブのフライヤーを置き、情報発信基地としての機能も充実させた。

「予約システムを始めたら、思っていた以上に反応がよく、たくさんの予約注文が入るようになったんですが、予約カウンターに女子高生がたむろすようになり、井上陽水を買いたいサラリーマンが困惑するような光景が見受けられたんです。店としては両方の売り上げを確保したいわけですから、ここは思い切ってユーザーを分けちゃおうと。それが93年の邦楽売り場拡大につながっていったんです。社内での根回しもしたつもりです」

店の現場に立ち、実務的な観点から客筋を捉えていたからこそ成し得た決断でもあった。そこにバイヤーとしての嗅覚が加わり、「SHIBUYA RECOMMENDATION」は、独自の展開を見せてゆく。

「それが洋楽担当者との対立を生むことになるんですが(笑)、Brand New HeaviesのCDを5枚くらい借りて、ORIGINAL LOVEの隣に並べたり、スチャダラパーの横にDe La Soulを置いたりしていましたね」

邦楽に関連付けるように洋楽を並べた太田氏のエディトリアル感覚はレコード店でキャリアを重ねたことで培われたものだ。「洋楽が好きな人は、年齢を重ねても音楽を聴く」と考えていたのだ。

「邦楽ファンは自分の好きな歌手なりバンドに興味を失うと売り場から去って行ってしまう。僕としては、きっかけは邦楽でも、お客さんにずっと音楽を聴き続けるようになってほしいという気持ちがあったんですね。“渋谷系”のような洋楽の影響を受けた音楽を好きな層なら、その可能性は高いはずだと思ったんです」

フリッパーズ・ギターからネオアコやギターポップ、ORIGINAL LOVE経由でアシッドジャズやソウル、ピチカート・ファイヴの流れで映画音楽やソフトロックという具合に、リスナーが好きなアーティストのルーツや影響を受けた音楽を“掘る”または“探す”行為を楽しむようになるのもこの頃から。

「『DICTIONARY』で、U.F.O.の松浦俊夫さんが『ルパン三世』のベスト盤を取り上げていたのを見て、試しにU.F.O.の隣に置いてみたら、すぐに売れて。旧譜なのに累計1000枚は売れました。あれはうれしかったですね」

無名の新人ラヴ・タンバリンズの快挙

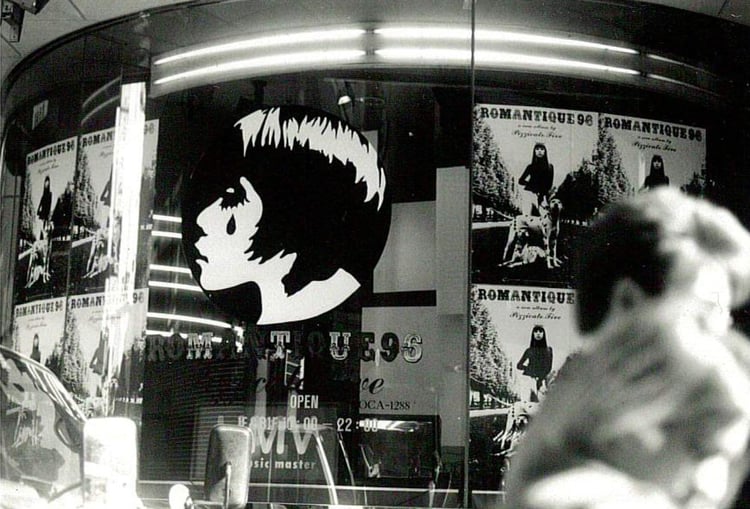

渋谷HMVが邦楽売り場を拡大したのは1993年3月。新しいマーケットを開拓すべく、従来の邦楽から独立する形で「SHIBUYA RECOMMENDATION」の売り場を確保。そのタイミングでデビューしたのが、Crue-L Recordsの新人、ラヴ・タンバリンズだった。このインディーズの無名のバンドが、B'zを抑えてHMV渋谷の邦楽チャートで初登場1位に輝いたことで、シーンは一気に注目を集める事態になってゆく。

「ラヴ・タンバリンズは、新宿JAMで行われたCOOL SPOONのライブの前座で初めて観たんですよ。小柄な女の子がソウルフルに歌っている姿がミニー・リパートンを思わせて僕もいっぺんで気に入っちゃって。瀧見憲司さんは踊り狂っているし(笑)、これはイケると直感しましたね」

91年に「BLOW-UP」でCrue-Lの洗礼を受けていた太田氏も、ここぞとばかりに勝負をかけた。

「いいアルバイトスタッフがいたこともツイてましたね。のちにラパレイユ・フォトというレーベルを主宰する梶野彰一くんなんですが、彼が瀧見さんを紹介してくれて、何度も説得してやっとCrue-Lの商品をHMVでも置けるようになった。ラヴタンが爆発的に売れたのは、そんな背景があったんです」

渋谷系という言葉が生まれたのもこの年だとされている。渋谷109の電光掲示板にHMV渋谷のチャートが映し出され、「ラヴなんちゃらって、誰だよ?」と話している若者を見て、してやったりとほくそ笑んでいた太田氏も“渋谷系の仕掛人”として注目され、取材のオファーが殺到した。

「渋谷系という言葉を最初に使ったのはセゾングループが発行していたタウン誌『apo』らしいですが、名称の是非はともかく、渋谷で何かが起きているとメディアが煽ったのは大きかったと思います」

HMV渋谷で1万枚売れた小沢健二の「LIFE」

元フリッパーズ・ギターの2人が満を持して動き出したことも拍車をかけた。7月に小沢健二がシングル「天気読み」で、9月には小山田圭吾がCornelius名義でシングル「太陽は僕の敵」でソロデビュー。ピチカート・ファイヴは「スウィート・ソウル・レヴュー」、ORIGINAL LOVEは「接吻 Kiss」をチャートに送り込み、渋谷系は局地的な現象から全国区に拡大。

「それまではHMV渋谷の邦楽の売り上げは全体の7、8%だったんですが、93年には20%近くまで伸びたんですよ」

1994年に入ると、小沢健二とスチャダラパーの「今夜はブギー・バック」が大ヒット。小沢健二は2ndアルバム「LIFE」で飛躍的にセールスを伸ばし、渋谷系にとどまらぬ幅広い支持を獲得してゆく。

「現場担当者として、1万枚売ったのはあとにも先にも『LIFE』だけでしたね。HMVの邦楽担当になった頃、銀座の山野楽器はドリカムを1万枚売るらしいと聞いて、それを目標にしていたので、自分なりの達成感はありました」

渋谷系という呼称が一般に広まると、店の売り上げはさらに上昇した。

「他店やほかの街でも同じ商品が買えるのにわざわざ渋谷に来て、HMVで予約したり買ってくれる人もいたんですよ。あの頃は新譜が出るたびに平台に商品をどう並べるかを考えるのが楽しくて、ディスプレイや特典にも力が入りましたね」

HMV渋谷は“渋谷系の総本山”になった。売り場をポップに彩る遊び心のあるディスプレイやそこで流れる音楽、最新の情報を入手できるフリーペーパーや雑誌。それらがファンを惹き付け、異様なまでの活気を生んでいた。まさに“渋谷系”狂騒曲時代と呼べる光景が確かにそこにはあった。

「店内イベントもいろいろ仕掛けましたが、一番大騒ぎになったのはスカパラでした。あれは『FANTASIA』(1994年)の頃だったかな。日曜日の午後の店が忙しいときに、急遽スカパラが来店して、メンバーが店内を歩き回りながらゲリラ的に演奏したことがあったんですよ。お客さんはどんどん店に入って来るわ、メンバーを追いかけ回すわでパニック寸前でした」

狂騒の終焉

レコード会社側からは「SHIBUYA RECOMMENDATION」コーナーへの売り込みも急増。「渋谷で売れるらしい」は、すでに「売れる」に変わっていた。マーケットが広がるにつれ、大人の戦略が入り込む隙も生まれたのだ。

「某バンドもブレイク前に熱心に売り込まれて、『いやいや、そのうちメジャーで大きく売れますよ』なんて偉そうなこと言ってたら、まんまとその通りになりましたけどね(笑)。レコード屋はテキ屋じゃないので、お客さんを店に呼ぶためにはその土地、その場所で求められるものを売っていかないといけない。その線引きは大事にしていました。ただ、渋谷系もオリコンチャートに入るようになると、王道に近付いていく感じはありました」

ブームになると、それに対する反発も生まれる。田島貴男の渋谷公会堂での「俺は渋谷系じゃない」という発言は、その象徴のように言われたが、実際にライブを目撃していた太田氏は、「自意識過剰かもしれないですけど、あのときは逃げ出したくなりましたね」と振り返る。

「今思えば、川勝正幸さんの名言『僕のORIGINAL LOVEから僕たちのORIGINAL LOVEへ』を生んだ過渡期でもあったんですよね。『LIFE』以降の小沢さんもそうでしたが、うちで推してきたアーティストに対して、僕の気持ちは『SHIBUYA RECOMMENDATION』のままでしたが、もう渋谷系という見出しは必要なくなったんですよ」

96年6月、本社異動が決まり、太田氏は渋谷から離れることになったが、太田氏がHMV渋谷の店頭にいた91年からの5年間こそ、渋谷系のゴールデンエラだったのではないかということだ。

「一番重要なことは、HMV渋谷でお薦めしていた渋谷系と呼ばれた人たちが今でも活躍されていることだと思います。そういう意味ではあの頃の自分は間違っていなかったのかなと。ただ、ここまでお話ししてきましたけど、自分自身も当時は、渋谷系という言葉は極力使わないようにしていましたけどね(笑)」

取材・文 / 佐野郷子(Do The Monkey) インタビューカット撮影 / 臼杵成晃(音楽ナタリー編集部)

関連記事

「サマソニ」ヘッドライナーにラルクとThe Strokes!Jamiroquai、デヴィッド・バーンら出演

「ARABAKI」第3弾発表でアレキ、エルレ、くるり、スカパラ、モンパチ、優里、礼賛ら13組

tonunが小沢健二「ラブリー」をカバー、名曲再構築プロジェクト「Newtro」で

「申し訳ないと30周年パーティー」に東京女子流、小西康陽申し訳Jr.が出演

静岡「GO OUT JAMBOREE」にスチャダラパー、TENDOUJI、xiangyuら追加

「METROCK」にスカパラ、サバシスター、CANDY TUNE、NCTのYUTAら追加

SGCホール有明「オープニングシリーズ」開催!電気グルーヴのワンマン、奥田民生×ウルフルズのツーマンなど

東京スカパラダイスオーケストラとフルオーケストラの競演!今年は3都市ツアーとして開催

次回「Mステ」ミセス、ミスチル、SixTONES、ちゃんみな、スカパラVSアイナ、サウシーの披露曲は